一年一度的国际医学磁共振学会(ISMRM) 将于2025年5月10日至15日在美国夏威夷举行。在 ISMRM 2025 征稿期间,上海科技大学生物医学工程学院相关成果共被收录43篇,其中10篇口头报告(Oral) ,2篇快速演讲(Power Pitch)。

国际医学磁共振学会(ISMRM)成立于1994年,是全球规模最大、最具权威性的磁共振领域国际专业学会,会员超过8500人,涵盖临床医生、物理学家、工程师、生物化学家和技术专家等多学科专业人士。学会旨在推动磁共振技术在医学和生物学领域的研究、开发与应用。ISMRM年会是该领域的顶级学术盛会,2025年共收到10452篇摘要,其中仅有7.6%的摘要被选为口头报告(Oral);快速演讲(Power Pitch) 录用524篇;电子海报(Digital Poster) 录用3241篇;传统海报(Traditional Poster) 录用554篇。

上科大生医工学院在本次会议征稿中取得优异成绩,展现了学院在磁共振领域的研究实力和创新能力,也体现了学院在相关领域的持续进步和发展潜力。

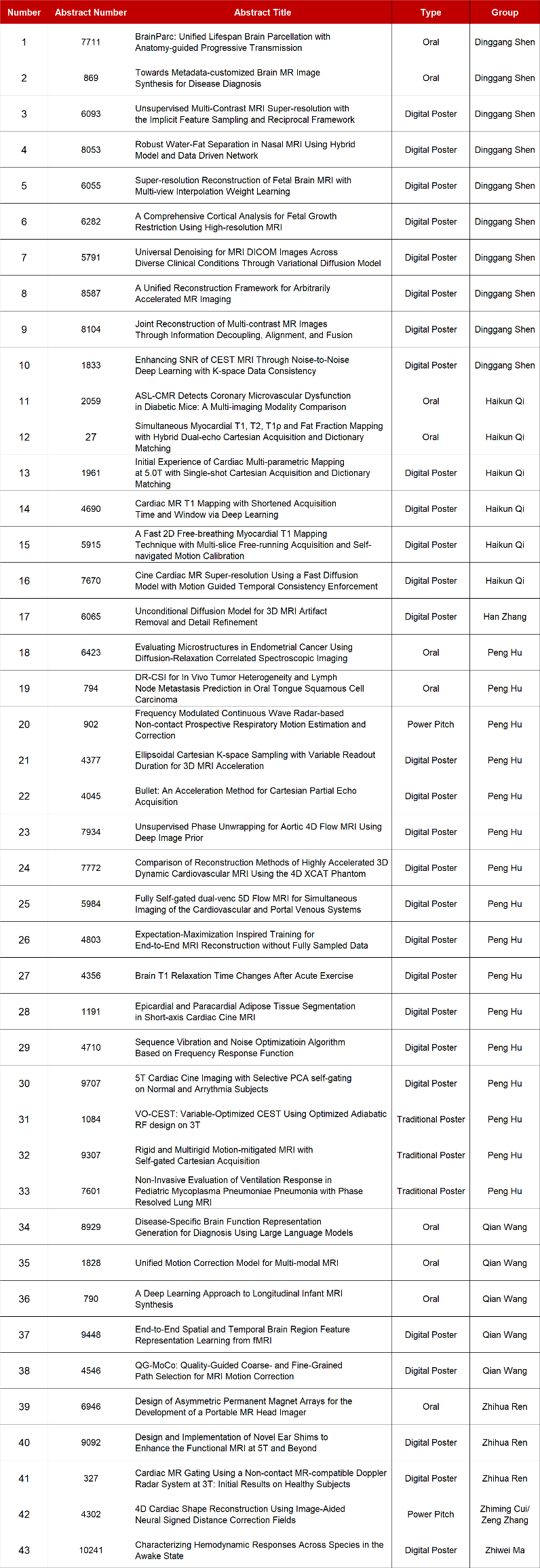

ISMRM 2025 中稿摘要一览

ISMRM 2025 中稿代表性成果

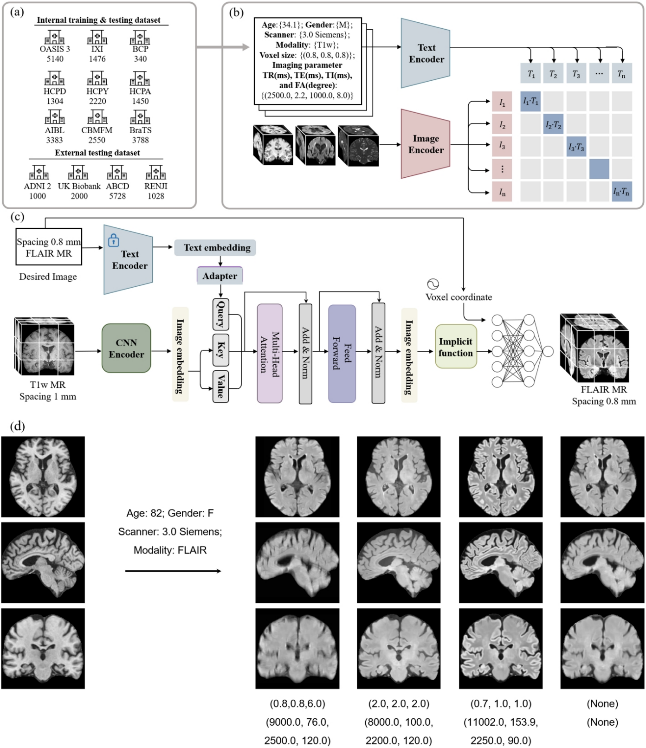

沈定刚课题组博士后王誉霖等在题为“Towards Metadata-customized Brain MR image Synthesis for Disease Diagnosis”的研究中,面向多模态磁共振影像合成,首次提出了一种基于元数据引导的通用多模态 MRI 合成框架。这一创新框架能够根据指定的扫描参数生成高质量的 MRI 序列,并展现出卓越的跨中心泛化能力,为快速、经济高效地获取定制化多模态 MRI 影像提供了新的解决方案,有望显著提升临床诊断和研究的效率与精度。

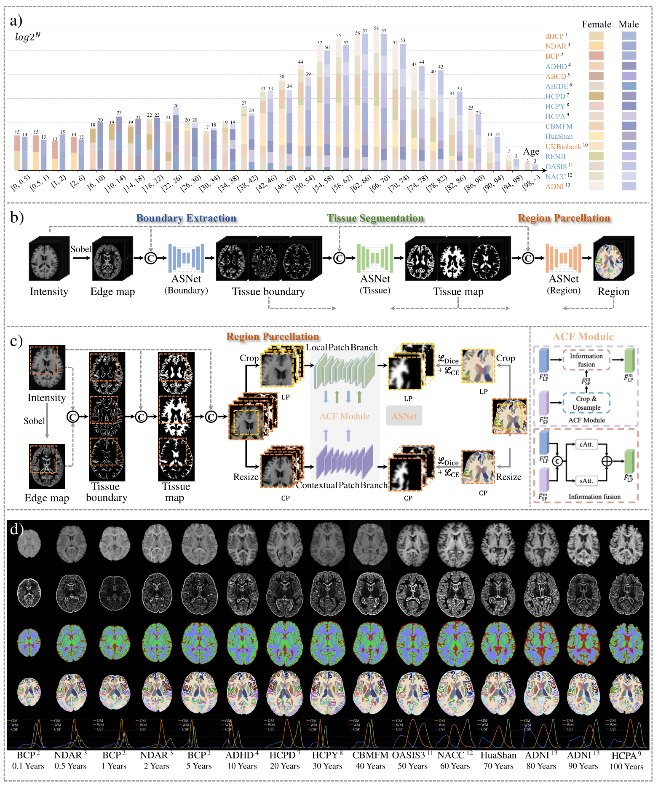

沈定刚课题组博士研究生刘家蒙等在题为“BrainParc: Unified Lifespan Brain Parcellation with Anatomy-guided Progressive Transmission”的研究中,面向全生命周期人类结构磁共振影像,首次提出了一种自动化且鲁棒的全生命周期脑组织分割和脑区划分框架。这一创新框架能够处理来自任何年龄、任何磁共振仪器和扫描参数的结构磁共振影像数据,为大规模探索人类大脑发育提供了新的可能性。

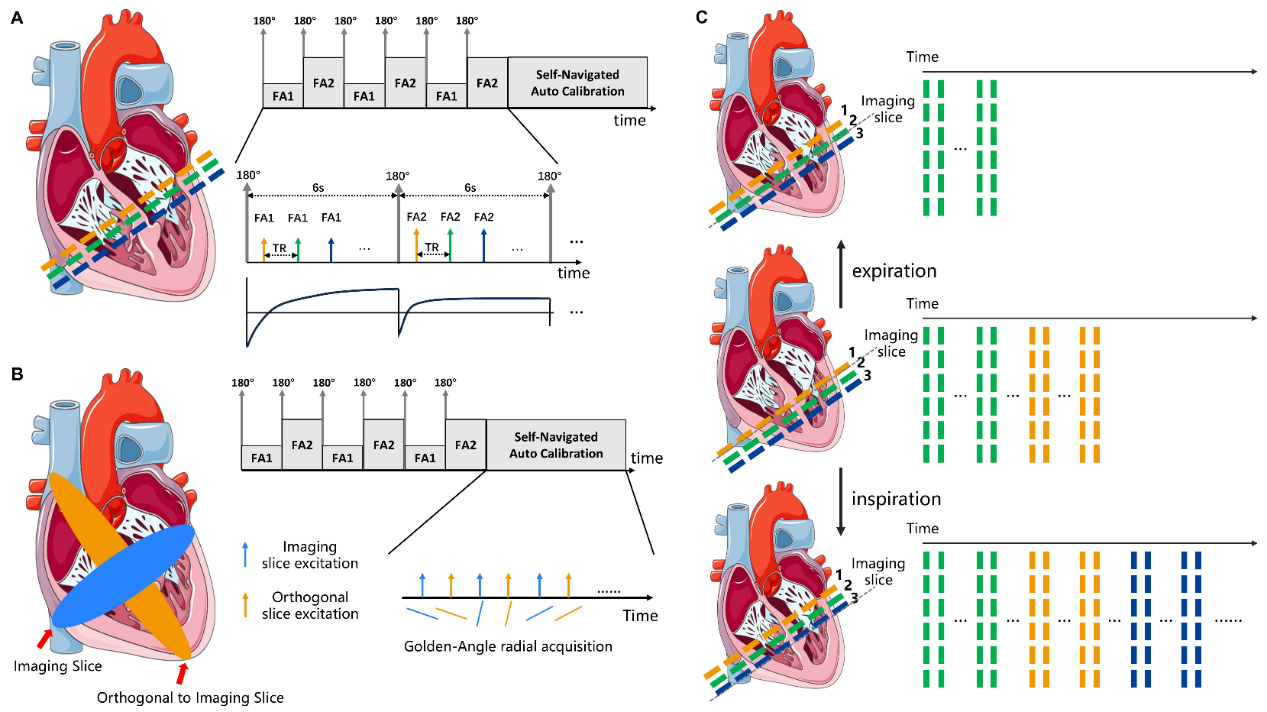

齐海坤课题组博士研究生吕振峰等研发的新型磁共振技术“Dixon-MultiMap”,实现了心脏脂肪分数与 T1/T2/T1ρ 参数的同步精准定量。该技术通过融合混合多回波 Dixon 读出与多参数定量框架,利用四回波数据获取高精度 B0 场与脂肪分数图,并用于提高双回波多对比度图像水脂分离的准确性,将获取的水相多对比度图像通过字典库匹配,实现 B1+ 校正的多参数同时定量。该技术为脂肪浸润性心肌病变的无创评估提供了高效一体化解决方案。

齐海坤课题组硕士研究生黄洪章等在题为“A Fast 2D Free-breathing Myocardial T1 Mapping Technique with Multi-slice Free-running Acquisition and Self-navigated Motion Calibration的研究中,针对磁共振扫描时的呼吸穿平面问题,提出了一种回顾性的穿平面运动矫正方案,实现了自由呼吸下的 T1 参数定量。该研究创新性地提出了多层联合扫描与自导航-自校准模块,实现了不需要外部检测设备的呼吸信号提取以及穿平面运动层面矫正,为心脏磁共振运动矫正领域提供了新思路。

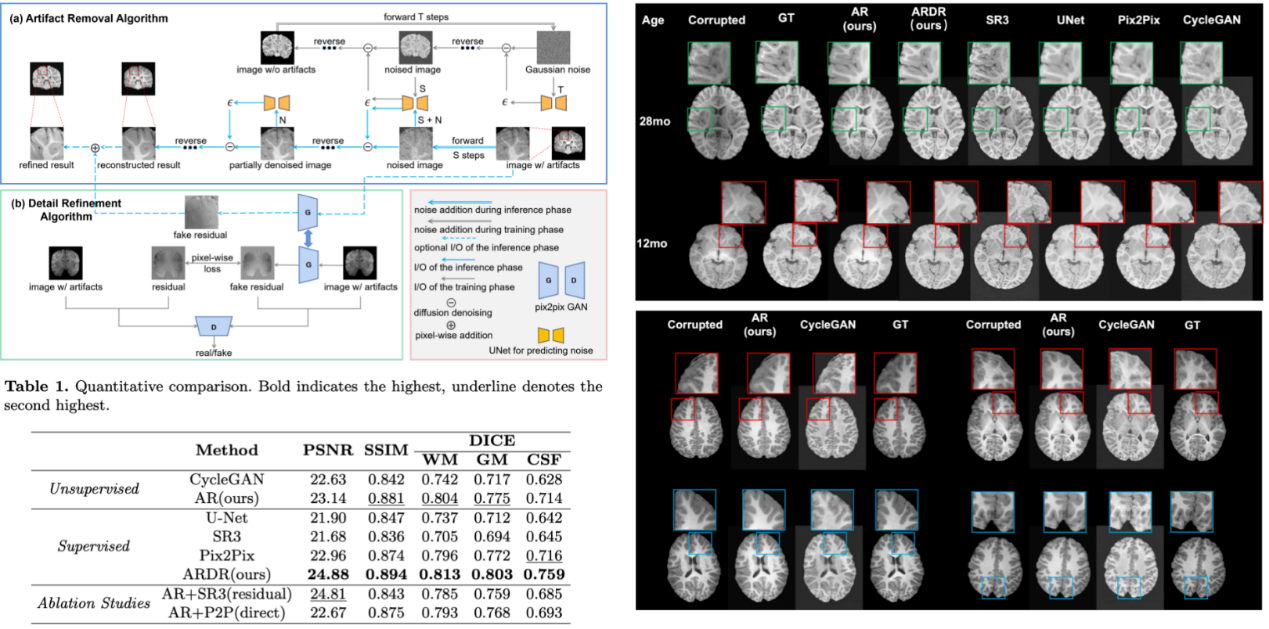

张寒课题组硕士研究生邓皓文、朱子豪等在题为“Unconditional Diffusion Model for 3D MRI Artifact Removal and Detail Refinement”的研究中,针对0-6岁的婴幼儿提出了一种基于无条件 diffusion 的去头动伪影算法。该框架只使用没有头动伪影的数据进行训练推理,解决了传统去头动伪影算法研究中依赖于足够配对数据的缺点。

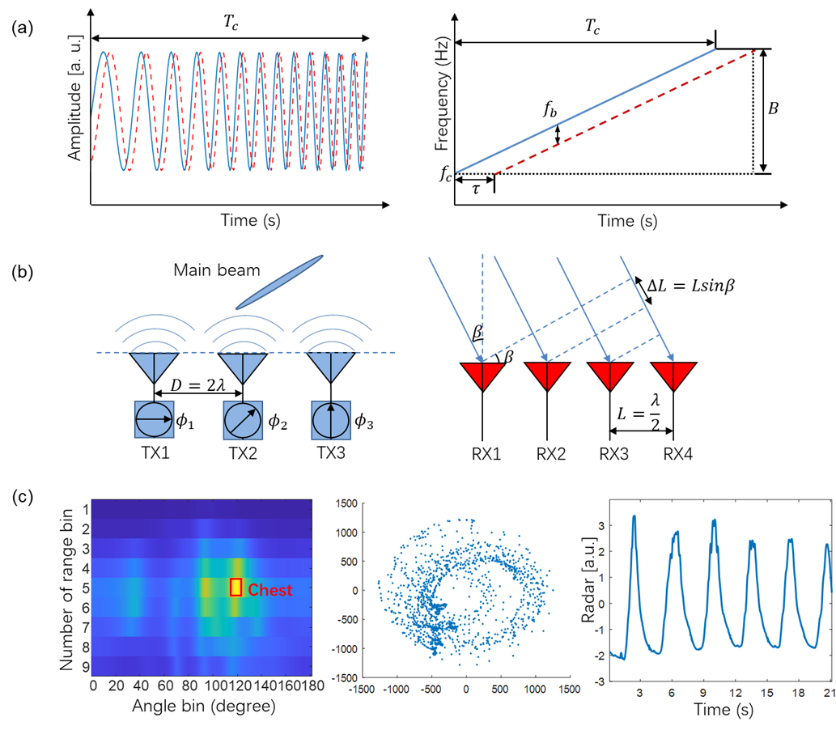

胡鹏课题组科研助理刁家孟等在题为 Frequency Modulated Continuous Wave Radar-based Non-contact Prospective Respiratory Motion Estimation and Correction的研究中,面向心脏磁共振成像过程中的呼吸运动问题,提出了一种基于毫米波雷达的前瞻性呼吸运动校正技术。通过该技术,可以在磁共振数据采集过程中对呼吸运动进行实时估计和前瞻性校正,突破了传统呼吸门控的限制。这一技术为实现自由呼吸的心脏磁共振扫描提供了新的解决方案,可兼容心脏电影成像、心肌定量等多种临床常用序列。

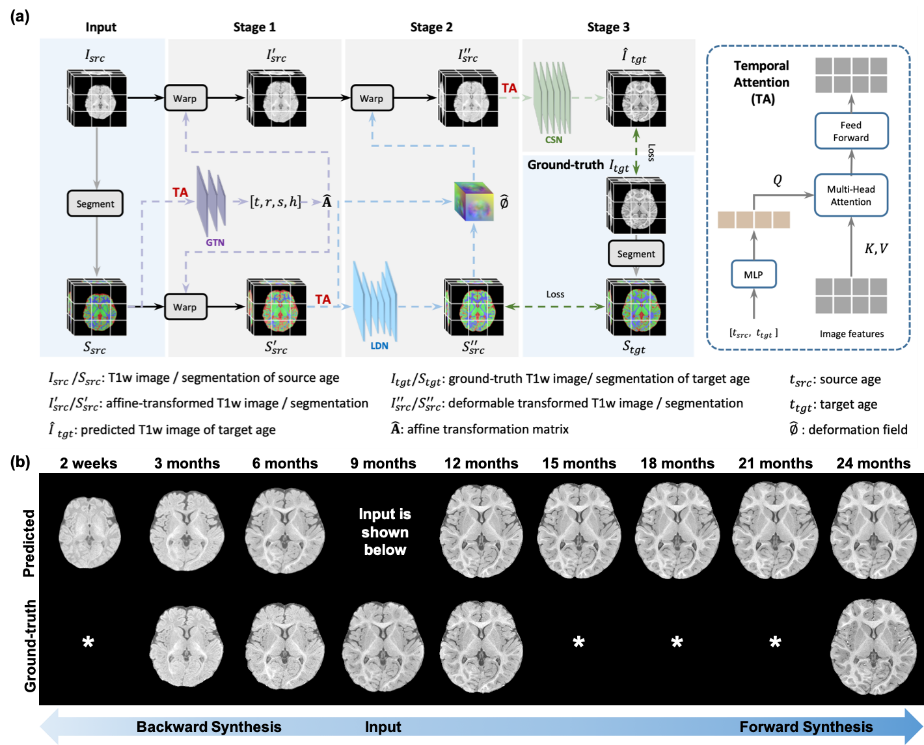

王乾课题组硕士研究生方钰等在题为“A Deep Learning Approach to Longitudinal Infant MRI Synthesis”的研究中,针对0-24个月婴幼儿,提出了一种多阶段的婴幼儿大脑磁共振图像纵向合成框架。该创新框架能够在给定任意年龄的条件下,合成具有高保真度的婴幼儿大脑磁共振图像,为构建完整的婴幼儿大脑纵向数据集提供了新的技术手段,并有望为人类大脑早期发育的研究提供支持。

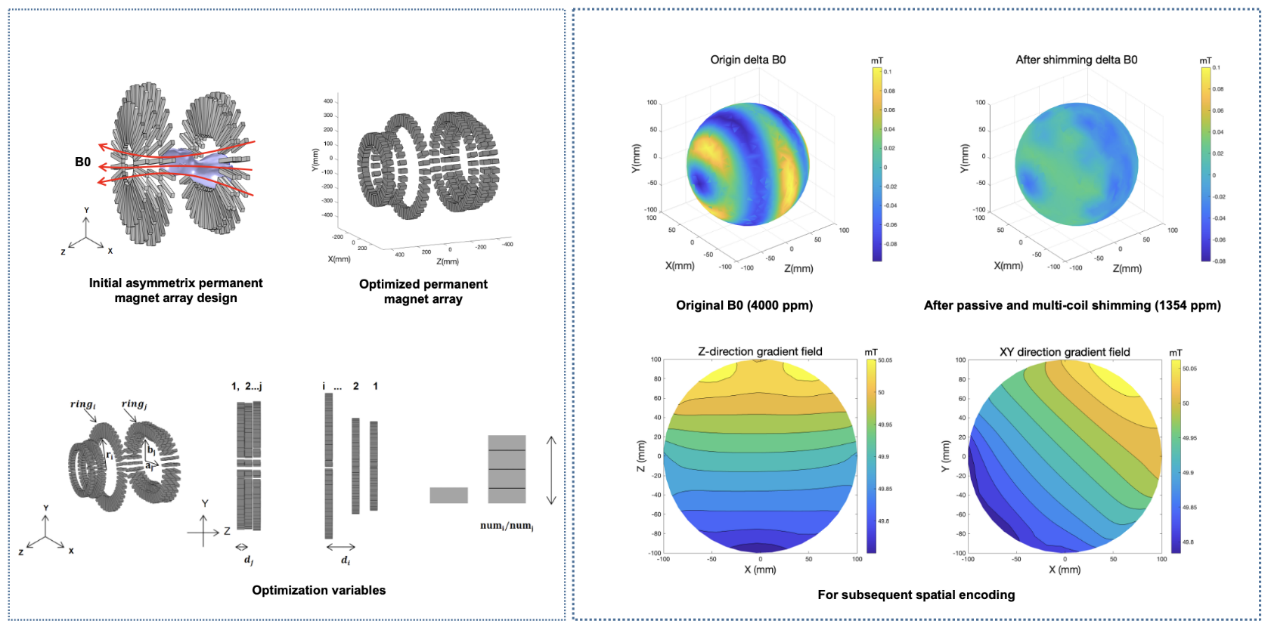

任志华课题组硕士研究生邵泽杰等在Design of Asymmetric Permanent Magnet Arrays for the Development of a Portable MR Head Imager中,提出了一种创新性的非对称永磁体阵列设计,为低场便携式磁共振成像系统的发展开辟了新的技术路径。该研究突破了传统永磁体阵列的尺寸限制,通过算法优化实现了非对称结构设计,显著提升了磁场性能。研究团队首次将磁场谐波分量引入便携式磁共振永磁体系统的评估体系,并结合被动匀场技术,实现了对磁场均匀度和高阶谐波分量的精确控制。

任志华课题组与胡鹏课题组联合发表题为”Cardiac MR Gating Using a Non-contact MR-compatible Doppler Radar System at 3T: Initial Results on Healthy Subjects”的研究,该研究得到联影研究院及联影医疗的合作支持。研究基于上海科技大学生物医学工程学院与联影医疗共同研发的新一代磁共振兼容心动雷达系统,创新性地整合了智能分析模块和先进的心动门控触发算法,成功实现了对毫米级心搏信号的高精度、低延迟捕捉,并将其应用于心脏磁共振成像门控。与常规心电门控技术相比,该非接触式检测方案不仅显著提升了患者的舒适度体验,更有效规避了传统接触式检测可能带来的潜在风险,为下一代心脏磁共振成像提供了更为安全可靠的解决方案。

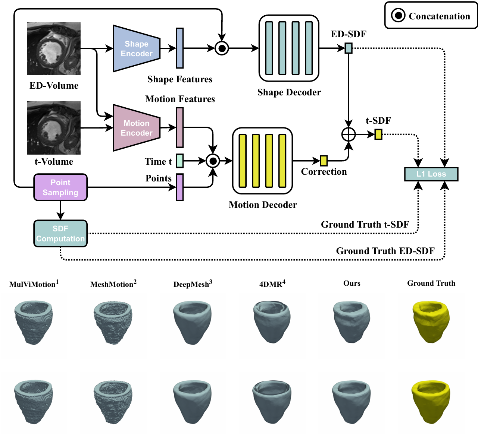

崔智铭/张增课题组访问生张子琛等在题为“4D Cardiac Shape Reconstruction Using Image-Aided Neural Signed Distance Correction Fields”的研究中,使用基于心脏核磁图像的显式语义编码来引导神经网络学习连续的心肌运动。该方法使用连续的符号距离场描述心肌形状从而实现高质量心肌重建。显式的语义编码提升了心肌的重建精度并加速了网络收敛。该研究为后续的心脏血流模拟提供了基础。

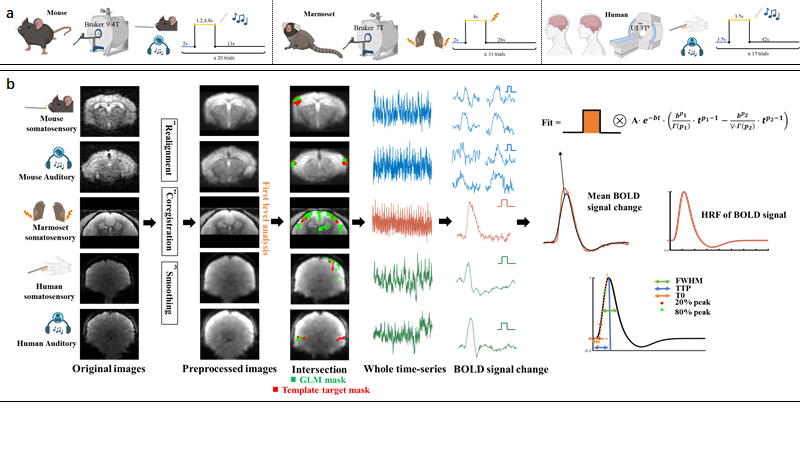

马智炜课题组硕士研究生陈倩等在题为“Characterizing Hemodynamic Responses Across Species in the Awake State”的研究中,系统地比较了小鼠、狨猴和人类在清醒状态下的血流动力学响应函数的时空特征,提供了神经影像动物模型在转化应用中的关键参数。

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号