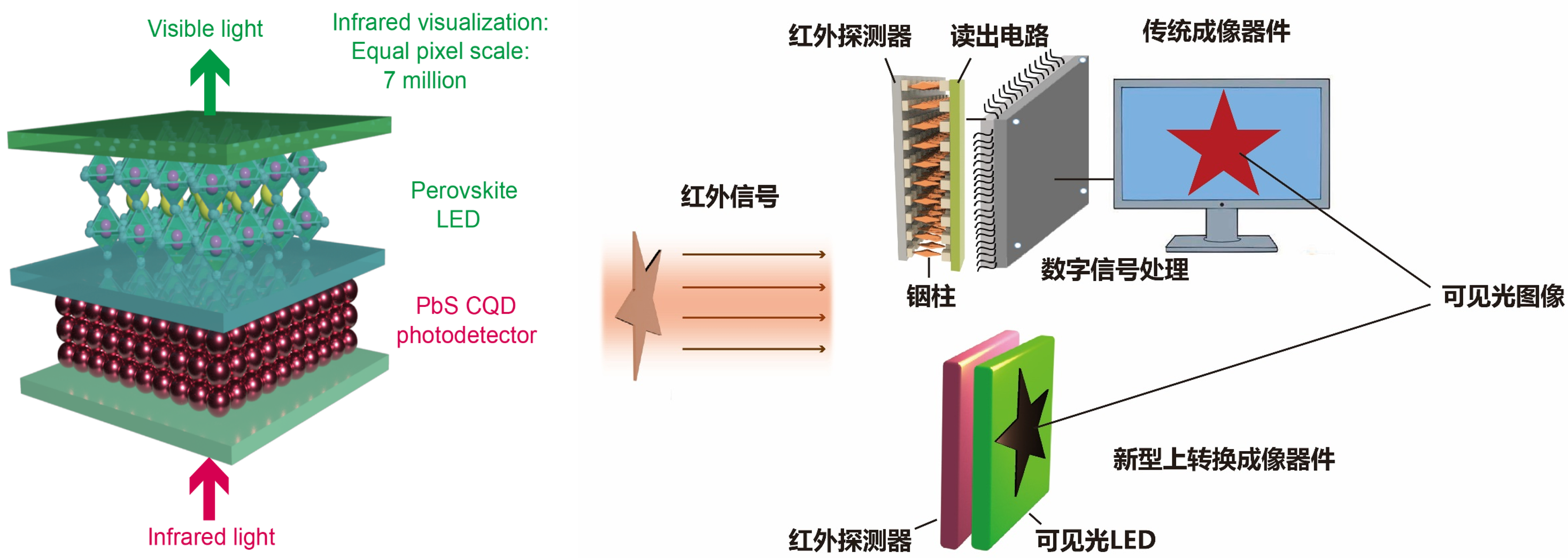

红外可视化技术在安全监控、医疗诊断、军事作战和工业检测等众多领域被广泛应用。传统的红外成像技术通常需要集成铟镓砷等探测器阵列与读出集成电路,实现图像显示还需要复杂的图像处理流程。整个过程中需要严格的倒装焊接,这不仅限制了像素尺寸和规模,还导致了高昂的成本。

近年来,由溶液法制备的红外光电探测器与可见光发光二极管直接物理堆叠构成的上转换红外探测器,因其制备工艺简单、成本较为低廉,受到广泛关注。但是目前红外上转换光电探测器存在光子转换效率不高、光照和暗态下对比度低、器件的面积小等问题,严重限制了器件的成像效果。

近日,上海科技大学物质科学与技术学院宁志军教授团队开发了一种基于红外胶体量子点和钙钛矿可见发光二极管的红外上转换成像器,不仅实现了高精度大面积等效像素规模超七百万的红外成像器件,更对保密信息直接实现了红外可视化成像。该成果于2月14日在学术期刊Device上在线发表。

图1:上转换探测器结构及成像示意图。

宁志军团队基于前期量子点红外上转换器件的研究基础,发现传统的量子点上转换红外探测器效率较低的原因来自于发光层较低的发光效率,其中重要的原因是胶体量子点探测与发光层之间的能级不匹配,影响了从红外探测器到发光二极管的载流子传输,影响了发光层中的载流子注入。

为解决这一问题,团队采用新兴的卤素钙钛矿作为发光材料,替代传统的量子点发光层。钙钛矿发光二极管的价带顶位置比量子点发光二极管低0.5 eV,大幅降低了红外光电探测器与发光二极管之间的势垒,有效改善了空穴在中间传输层中的输运。空间电荷限制电流测试发现,钙钛矿发光二极管的纯空穴传输层器件的空穴密度比量子发光二极管高出约两个数量级。空穴输运的改善使得发光二极管层的电子和空穴注入更加平衡,从而大幅提升了发光二极管的发光量子效率。

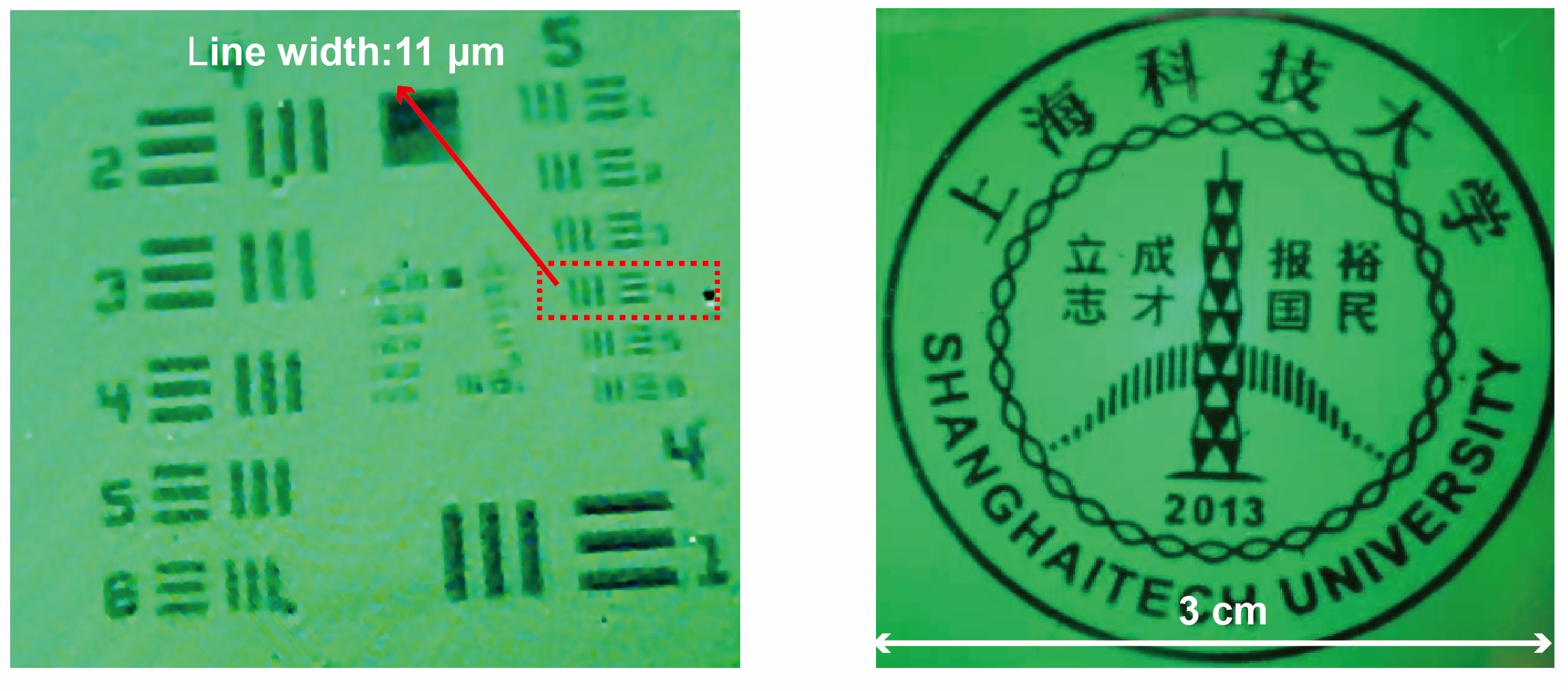

基于红外量子点和钙钛矿发光材料结合制备的红外上转换器件,具备10.6%的红外到可见光对光转换效率。此外器件在红外光照下的增益达到10以上,使得器件具有较高的光照和暗态的对比度,结合器件较高的增益和光子转换效率,器件的分辨率得到有效提升。通过掩膜板测试,红外上转换探测器能区分的线对达到43.5 lp/mm,对应11 μm的分辨率,这是目前溶液法制备的红外上转换器件所达到的最佳值。

除了器件效率和分辨率的提升,本工作还实现了大面积成像。研究人员采用基于液相法表面配体交换的量子点墨水进行红外量子点薄膜制备,相比传统的固相配体交换方法,薄膜均一性得到了有效提升。基于该量子点薄膜,团队制备了工作面积为9 cm2的超大面积上转换成像器件,远超目前报导的红外上转换器件的工作面积,超过了目前全画幅相机的感光元件面积(8.64 cm2)。基于探测器件的空间分辨率和面积计算得到大面积上转换探测器的等效像素规模达到七百万以上,超过了目前基于CMOS的红外成像器件的最高值。

图2:红外上转换探测器分辨率测试图(左),基于上转换红外探测器的上海科技大学校徽成像图。

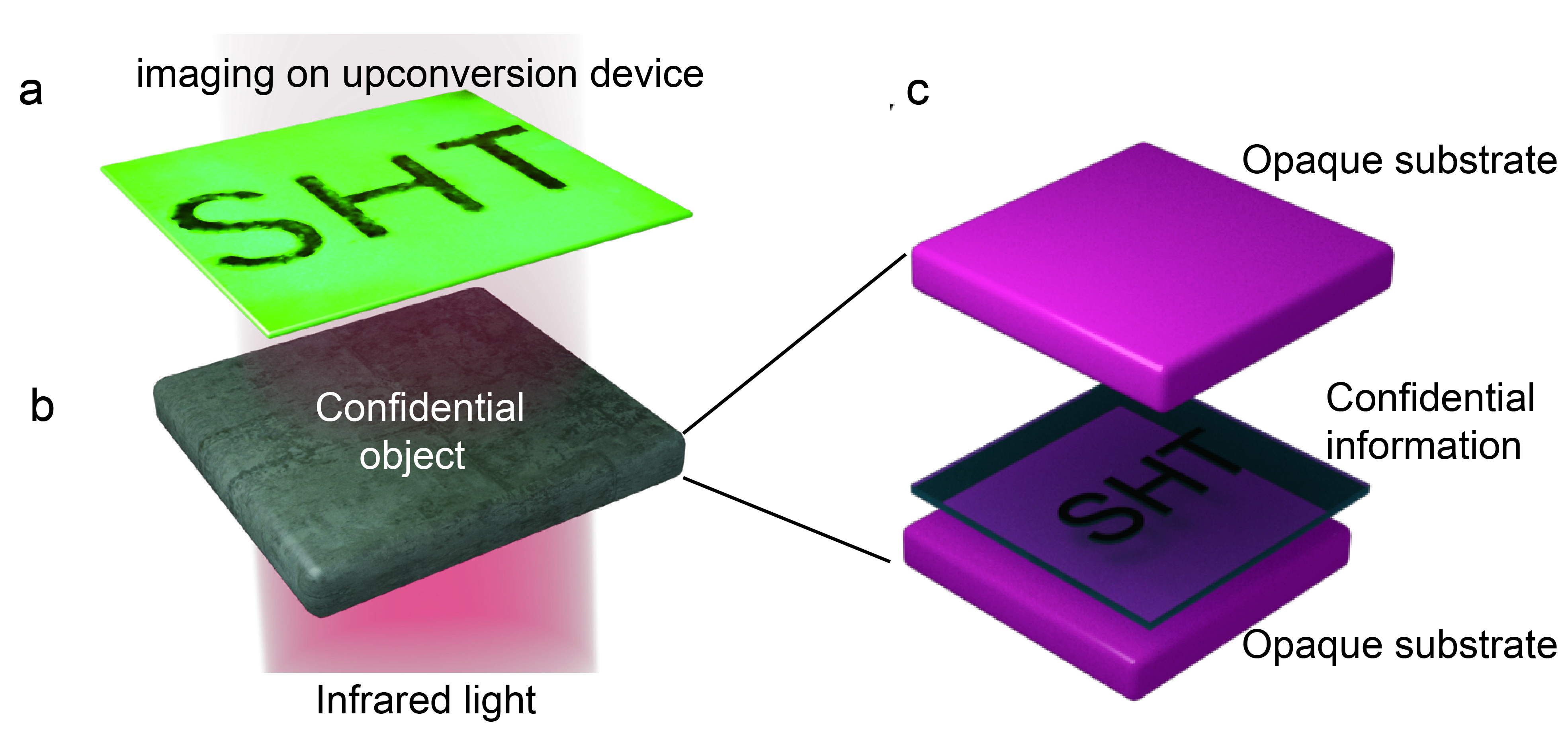

该器件高分辨率和大面积的特点使其可用于可视化直接成像,团队已实现对上海科技大学校徽的高清红外可视化成像(图2)。此外,运用该器件还可以对夹在两层不透明基材中间的保密信息进行成像(图3),隐藏的“SHT”字样可通过上转换探测器清晰的展现出来。

图3:上转换探测器对保密图案成像示意图。

本工作构筑了一项新的红外上转换器件结构,通过结合红外量子点探测材料和钙钛矿发光材料,这一新结构展现出优异的光子上转换性能,实现了在红外成像和信息防伪等领域的应用,具有良好的发展前景,已申请了专利保护。此外本工作表明,降低红外光电探测器与发光二极管之间的势垒可以有效增强发光二极管的发光量子效率,从而提升上转换探测器的光对光转换效率以及成像效果,为上转换探测器的发展提供了思路。

上海科技大学为成果的第一完成单位,宁志军课题组博士毕业生王浩和硕士研究生刘云龙,副研究员周文佳为共同第一作者,宁志军教授为通讯作者。本工作也得到了上海科技大学物质学院陆卫教授、新加坡国立大学林志群教授、中国科学院上海光学精密机械研究所冷雨欣研究员和杜鹃研究员的悉心指导。

文章标题:Infrared visualization based on quantum dot upconversion photodetector using perovskite emitter

文章链接:https://www.cell.com/device/abstract/S2666-9986(24)00618-5

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号