范亚奇,上海科技大学物质与科学技术学院2020届材料专业本科毕业生,现2020级硕博连读研究生。指导老师为马延航教授,研究方向为沸石分子筛材料的结构表征及合成与应用。

范亚奇以第一作者或共同第一作者身份在Nat. Commun., JACS, Angew, Nano Res.等高水平期刊发表论文共7篇,获得2项国家发明专利授权。在校期间成功入选中国科协首批青年人才托举工程博士生专项计划,并获得2025年度博士研究生国家奖学金、上海科技大学三好/优秀学生等荣誉。

你是如何找到自己的专业方向,并作出选择?

高考前夕,我有幸参加了上科大在我高中母校——山东省泰安英雄山中学举办的招生宣讲会。会上,米启兮教授和郭艳峰教授介绍的上科大“小而精、国际化、高水平”的办学理念深深吸引了我。随后,我与父亲奔赴上海,参加了上科大的校园开放日。那一次,我坚定地选择了这所充满创新精神的大学。

我最初选择材料专业,是因其在各领域的广泛应用。而在上科大物质学院的本科学习中,我发现材料专业的广度远超预期。通过深入学习和实践,我接触到了许多材料细分方向和前沿领域,逐渐找到了自己未来的研究方向。

在此期间,我有幸遇到了马延航教授,他不仅是我本科阶段的书院导师,更是我现在的研究生导师。大一时期,马教授就带我们参观了在建的电镜中心,尽管那时我们还是科研新手,但他仍耐心向我们介绍先进的电镜设施和应用,鼓励我们利用学校资源,探索电镜下的材料世界。

本科期间,学院提供了丰富的实践机会,我对电镜技术的兴趣也日益浓厚。大三时,我加入马延航教授的课题组,亲手合成分子筛材料并观测其孔道排列。那一刻,我真正领略到科研的乐趣,决心投身当前研究方向。

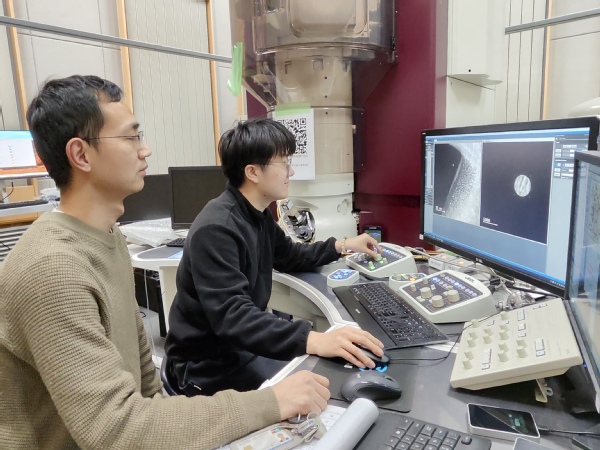

在电镜中心(左起:马延航教授、范亚奇)

你在大三开始进组,发表了多篇高水平文章,请谈谈你的科研经历。

我的第一篇文章聚焦于本科课题的延伸——无溶剂后处理分子筛,此方法对降低材料制备中的能耗与危废意义显著。然而,在与师兄探讨时,我意识到氟刻蚀可能致使材料失活,从而限制其应用,这成了我本科阶段遗留的难题。进入研究生阶段,我尝试采用碱体系刻蚀以保留材料活性位点,但多次实验均未达预期。

科研往往在无数次尝试后,因一丝灵感而豁然开朗。有一个晚上,在分析失败原因时,我发现所用试剂均含碱金属阳离子,与之前文献中劣性刻蚀过程一致。于是,我考虑改用更温和的有机铵离子,实验结果出人意料地令人满意。随后,我们经过近一年的实验补充与论证撰写,最终论文得以发表。

我的科研生活丰富多彩,这离不开上科大优质的学术氛围与强大的科研支持。学院不仅定期邀请各领域专家学者分享前沿动态,还配备了多个仪器平台,为我们的实验提供了全方位便利。电镜中心为本科生开设相关课程,在教授与工程师的指导下,同学们能掌握基本科研操作。研究生入学后,通过逐级培训,能够独立操作高分辨率球差电镜,并根据科研需求进行原位实验乃至仪器改装。这些宝贵经历不仅丰富了我们的知识体系,更为未来的职业发展奠定了坚实基础。

物质学院电镜中心师生

可否分享一下在科研中获得成果的经验?

我非常感谢马延航老师一直以来的支持。尽管我在大三的时候表现平平,但他并没有拒绝我加入课题组的申请,而是一直鼓励我积极投入实验,积极在组会中提问,并从组内其他成员中学习。课题组内的氛围非常好,这使我能够向每一位成员学习不同的科研技能。尤其是Osamu教授的严谨治学态度,师兄师姐们的手把手辅导,以及电镜平台老师在电镜平台使用规范上的亲身教导,都让我深受启发。此外,与其他高校和研究机构的学者们的讨论以及互相学习,也帮助我扩展了在不同研究方向上的知识视野。

对于科研,我认为仅靠个人的付出并不够,我们还需要学会与导师有效沟通,并与其他人互相学习。可能“持续学习+合作共赢”的策略,才是提高科研效率的关键。

在上科大度过的这几年,我收获颇丰,不仅完成了本科和研究生的学业,还锻炼了自我。下一阶段,我将选择到石油化工研究院继续进行分子筛材料的研究。我希望,自己所学能够为推动绿色石化工业的发展,以及“碳中和”目标的早日实现做出贡献。

在中国化学会第二届青年分子筛学术大会上分享口头报告

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号