近日,上海科技大学大科学中心江玉海教授团队开发了一种新型实验方法,成功测量了极化铷原子在光电离过程的末态波函数的相位差与振幅比。该研究不仅为光电离动力学领域提供了“全测量”的范例,还为阿秒时间尺度下的超快电子动力学研究开辟了新途径。相关研究成果以“Complete Characterizations of Intermediate and Final State Wave Functions with Photoionization of Polarized Rb”为题,在线发表于国际学术期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)。

2023年诺贝尔物理学奖再次引发了学术界对光电效应时间尺度的关注。光电子发射的微小时间延迟(Eisenbud-Wigner-Smith时间延迟),主要源于电子逃离原子势时与能量相关的散射相移。为了全面理解这一动力学过程,精确测定不同电离通道的振幅与相对相位至关重要,这被称为“全测量”。光电离过程的全测量实验最先是在同步辐射上展开的,然而,这些实验多集中于共振光电离过程及内壳层电子研究,需考虑自旋-轨道耦合效应。此外,电子关联效应如法诺共振、俄歇衰变及荧光衰变等导致物理过程进一步复杂化,干扰了理论的精确描述。阿秒计量技术能够获取电子跃迁的相位信息,但其中的激光-库仑耦合效应或连续态到连续态的跃迁造成的时间延迟增加了光吸收的本征延迟的测量难度。

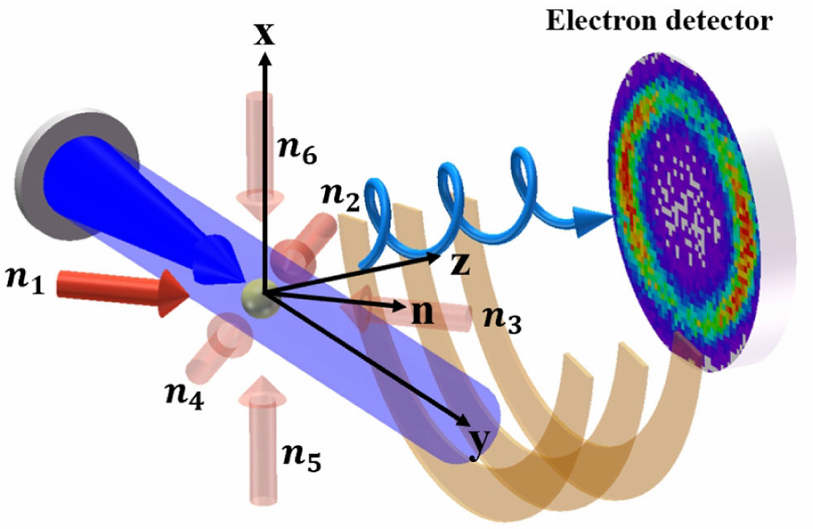

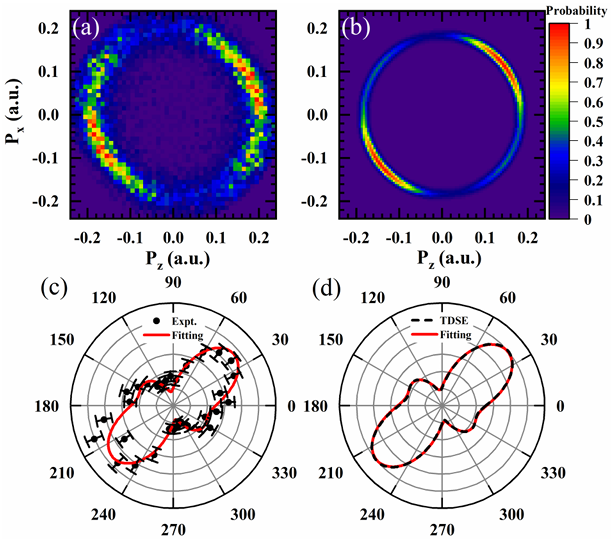

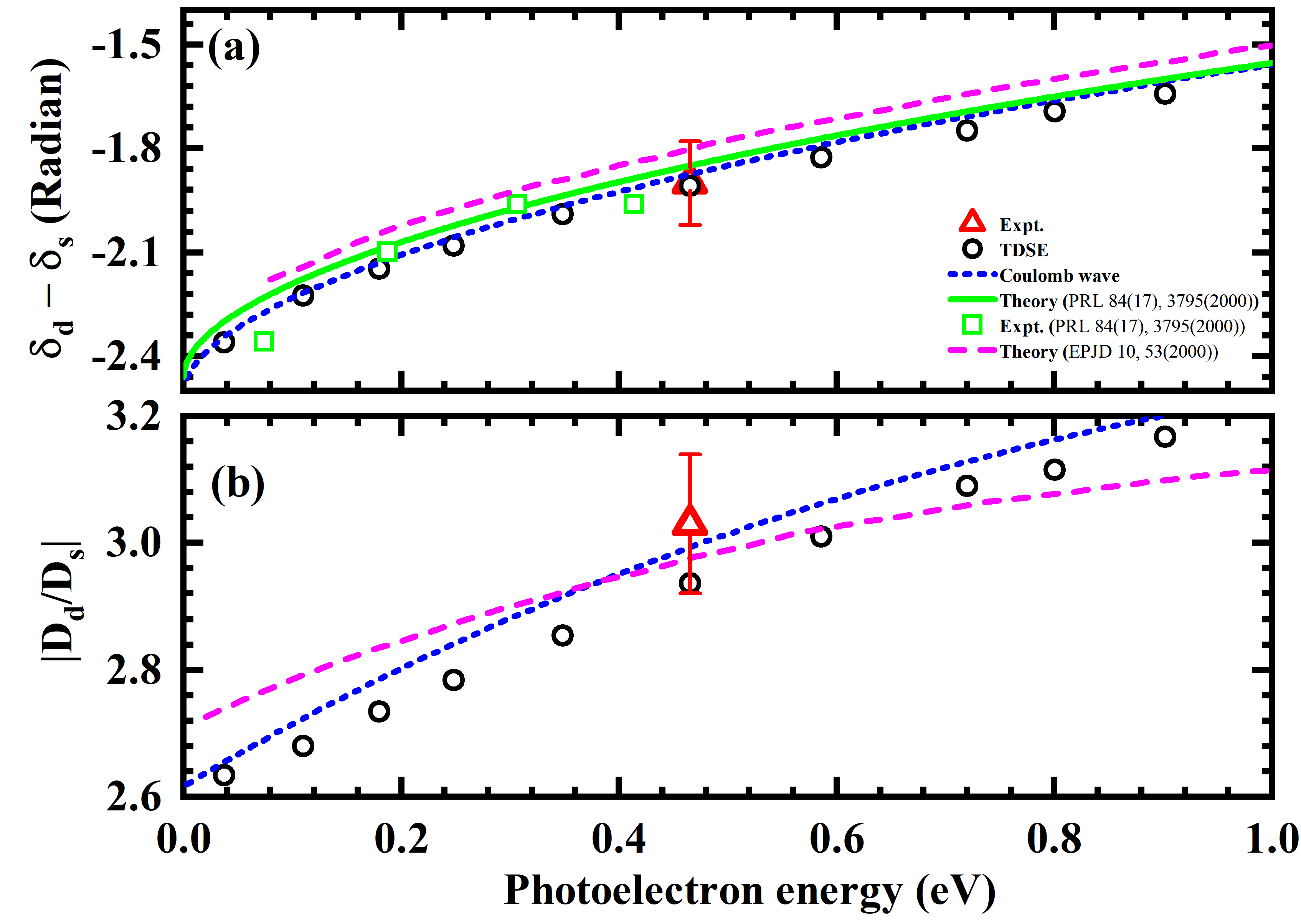

针对现有实验方法的不足,江玉海教授团队提出了一种创新的实验方案,研制出国际首台铷冷原子反应显微谱仪,利用激光冷却技术调控磁量子数,通过偏振面上的光电子动量分布(PMD)获取关键信息。根据PMD中的倾斜角和干涉结构,成功提取了电离通道的相对振幅和相移,实验结果与TDSE计算结果高度吻合。实现了对中间态和末态波函数的全面表征,为类氢原子的单光子单电离研究提供了一个基准性的全测量。本方案具有显著优势:首先,其不依赖于电离激光的椭偏度和强度,表现出较强的稳定性;其次,相较于常见的泵浦-探测方法或内壳层光电离实验,有效避免了可能引入的额外相移或时间延迟等复杂性问题,使得相位和振幅的确定更为直接。展望未来,该实验方法为在阿秒时间尺度上研究光电子的m分辨跃迁动力学、圆二色性以及解决和控制塞曼子能级间的干涉开辟了新途径。

图1:实验装置以及开启冷却光方位示意图

图2:实验和理论得到的PMD(a)实验测量PMD(b)理论模拟PMD

图3:相位差与振幅比随光电子能量的变化

本研究由上海科技大学江玉海课题组联合北京应用物理与计算数学研究所叶地发研究员理论课题组完成。上海科技大学为第一完成单位,上海科技大学大科学中心/物质科学与技术学院博士生马欢玉为论文第一作者,北京应用物理与计算数学研究所博士生张临轩为论文共同第一作者,上海科技大学江玉海教授、王新成副研究员与北京应用物理与计算数学研究所叶地发研究员为通讯作者。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.134.123204

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号