近日,上海科技大学生命科学与技术学院Tomoyasu Sugiyama课题组在国际期刊《普洛斯遗传学》(PLOS Genetics)上发表了题为“The nuclear poly(A)-binding protein Pab2/PABPN1 promotes heterochromatin assembly through the formation of Pab2 nuclear condensates”的研究论文,报道了核多聚腺苷酸结合蛋白Pab2(PABPN1的同源物)在裂殖酵母Schizosaccharomyces japonicus中促进异染色质组装的分子机制。

异染色质是一种紧密压缩的DNA形式,对维持基因组稳定性、调控基因表达以及确保细胞分裂过程中染色体正确分离具有关键作用。尽管其重要性已被广泛认可,但关于异染色质形成的分子机制仍未完全阐明。在真核细胞中,异染色质以特定的组蛋白修饰为标志,例如组蛋白H3第9位赖氨酸的甲基化(H3K9me),这种修饰会招募HP1等蛋白以建立转录沉默状态。异染色质组装的失调与基因组不稳定性、发育障碍和癌症密切相关。虽然RNA干扰(RNAi)通路在异染色质形成中的作用已被深入研究,但最新证据表明,RNA结合蛋白和相分离现象可能同样发挥着关键作用。然而,这些过程如何协同作用以组装异染色质,尤其是在着丝粒等重复DNA区域,目前仍不明确。此外,不同物种间异染色质调控的差异性,也使得确立保守分子机制的研究面临挑战。

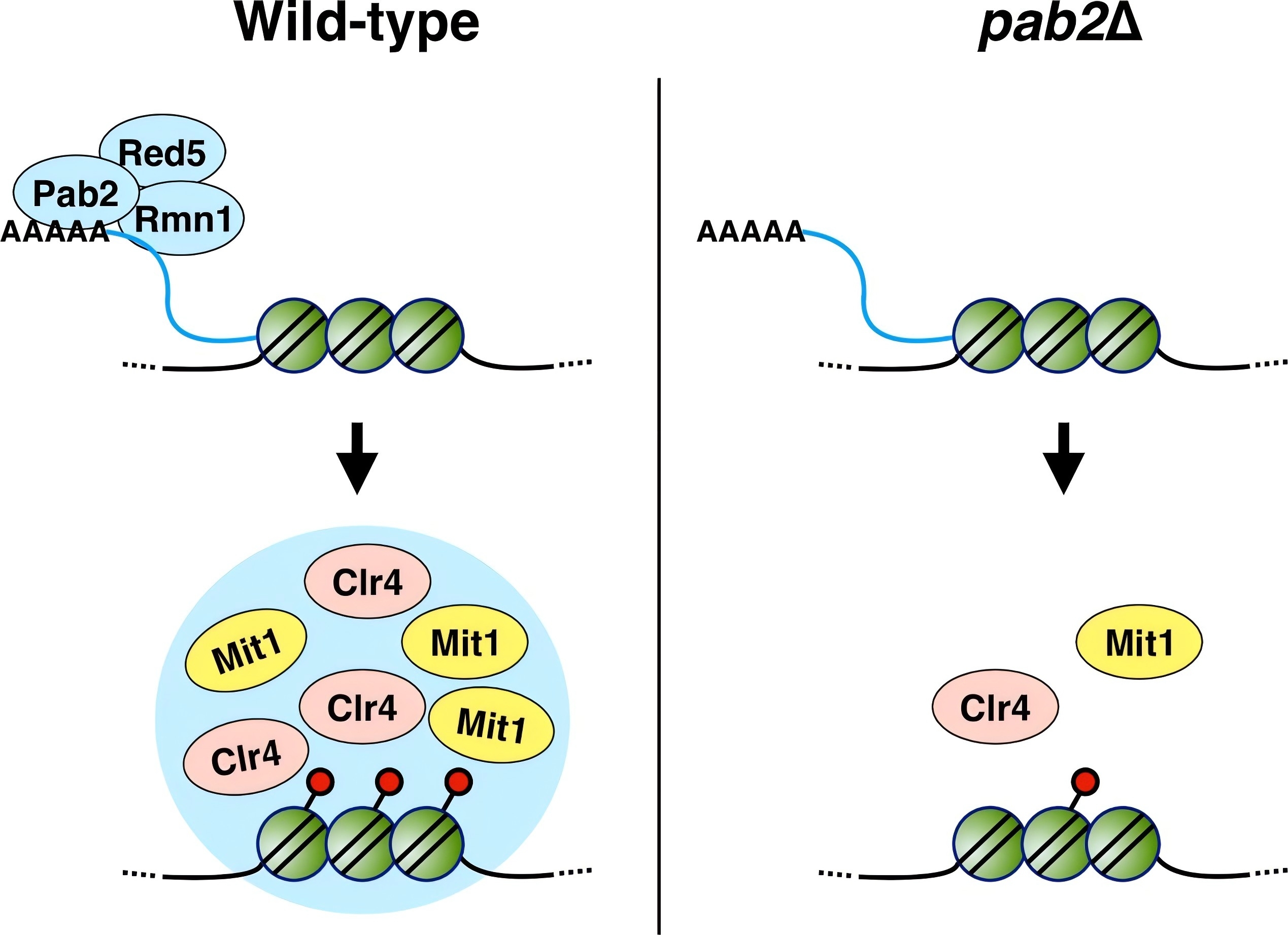

本研究发现,Pab2通过其RNA识别结构域(RRM)和内在无序区域(IDR)形成核凝聚体,这些凝聚体能够结合来自着丝粒的非编码RNA。Pab2的缺失导致着丝粒区域的组蛋白H3 Lys9二甲基化和三甲基化(H3K9me2/3)显著减少,这是异染色质的标志性修饰。此外,Pab2通过与两个RNA结合蛋白Red5和Rmn1的相互作用,促进了异染色质关键因子Clr4(组蛋白H3 Lys9甲基转移酶)和Mit1(染色质重塑因子)在着丝粒区域的招募。

图:Schizosaccharomyces japonicus中Pab2介导的异染色质组装模型

本研究不仅揭示了Pab2在异染色质组装中的新功能,还强调了RNA结合蛋白和相分离在这一过程中的重要性。结果表明,Pab2通过形成核凝聚体,为异染色质因子的招募提供了一个微环境,从而促进了异染色质的组装。这一发现为理解异染色质形成的分子机制提供了新的视角,并可能为相关疾病的治疗提供新的思路。未来将进一步探索Pab2凝聚体的动态特性及其与异染色质域的关系,并研究Red5和Rmn1在Pab2复合体中的具体作用。此外,研究团队还将探讨多聚腺苷酸化在异染色质组装中的作用,以及Pab2在其他物种中的功能保守性。

本文第一作者为上海科技大学Tomoyasu Sugiyama课题组博士后刘子月,Tomoyasu Sugiyama教授为通讯作者,上海科技大学为第一完成单位和通讯单位。

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号