近日,上海科技大学信息科学与技术学院刘松教授团队与香港理工大学王钻开教授团队合作,提出了一种全新的超亲水表面液滴操控方法“声致去润湿(Acousto-dewetting)”,突破了液滴操控对疏水界面的依赖,彻底改变了液滴微流控技术长期以来必须依赖表面改性的范式,为其在复杂实际环境中的应用打开了新的可能性。相关论文以“Acousto-dewetting enables droplet microfluidics on superhydrophilic surfaces”为题发表于国际学术期刊《自然-物理》(Nature Physics)。

液滴微流控是一项关键的基础技术,凭借其高效处理微升至纳升级液体的能力,在生物诊断、化学分析和材料合成等前沿领域应用广泛。现有液滴操控方法多通过界面改性或施加外部物理场(如光、电、热、声等),借助润湿性梯度实现驱动。但在无法对界面进行改性的超亲水表面上,这些策略难以产生有效驱动力。因此,如何在无需改变表面性质的前提下实现液滴的高效操控,成为制约微流控技术进一步拓展至临床和生物体内应用的关键瓶颈。

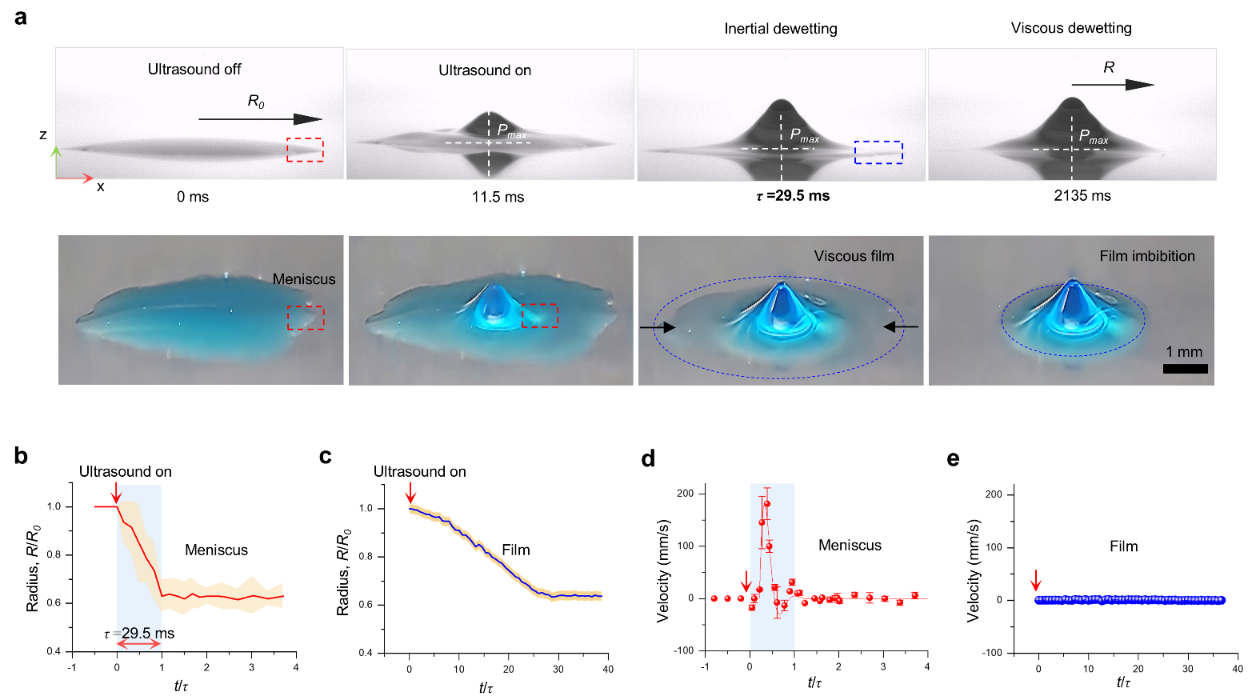

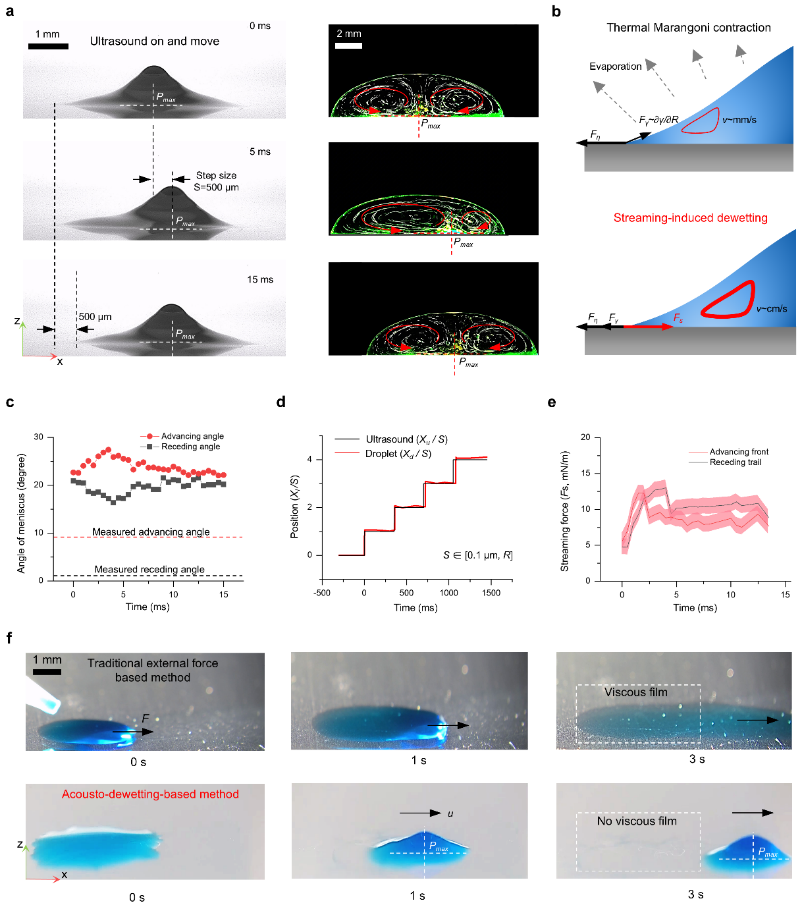

本研究提出了一种全新的液滴操控机制——声致去润湿(Acousto-dewetting)。该方法通过在液滴内部聚焦超声波,诱导形成强声流,从而重塑液滴内部的压力分布。在此基础上,液滴三相接触线受到向内的负压驱动,实现了在超亲水表面上液滴的主动去润湿和可控收缩。与传统技术相比,该方法在无需表面改性或添加助剂的条件下,显著提升了操控效率。

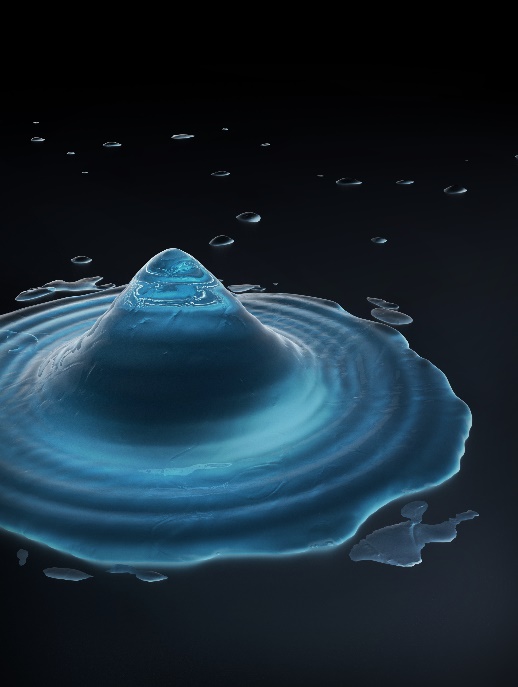

图1:将超声波聚焦在液滴内部引发“声致去润湿”效应。

实验结果显示,在声致去润湿(Acousto-dewetting)作用下,液滴三相接触线的运动速度可达 33 mm/s,该速度远超水膜形成的临界值,有效避免了传统操控过程中因液膜残留导致的操控失败问题,解决了长期困扰超亲水表面液滴微流控的技术瓶颈,突破了经典润湿理论的局限。

图2:液滴内部声流与液滴运动的动力学关系。

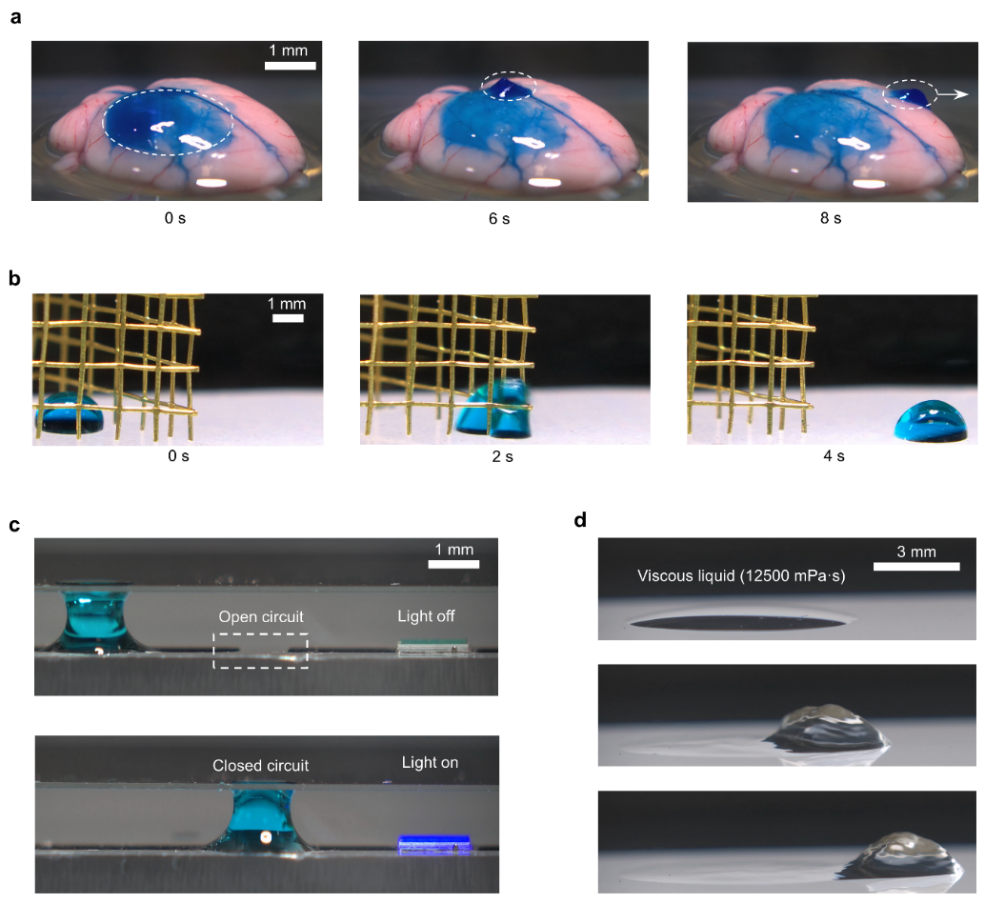

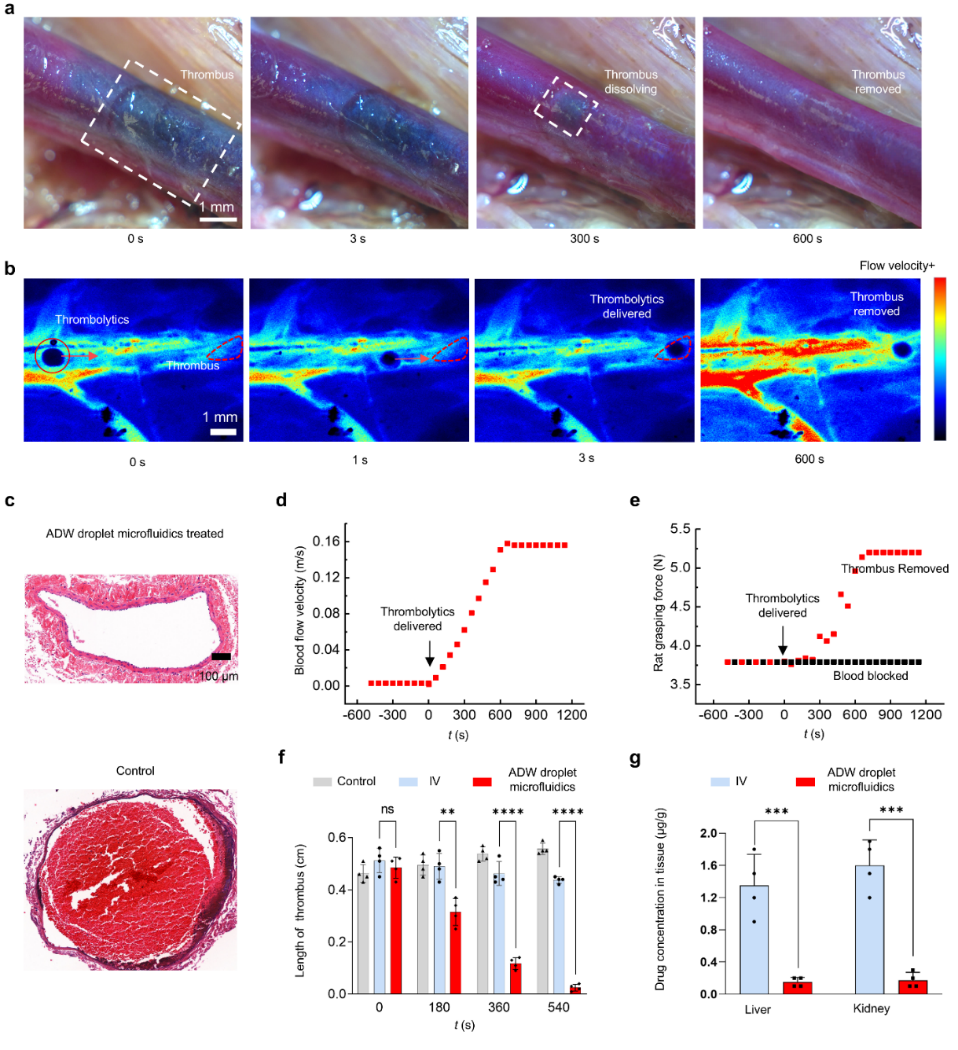

为实现液滴在超亲水表面上的主动操控,研究团队设计并构建了一套具有高空间分辨率与远程聚焦能力的超声阵列系统,通过实时调控压电单元的相位与幅度,在液滴内部合成高能量密度的聚焦声场。依托该系统,团队首次在活体组织表面实现了液滴的非侵入式精准操控,并将其成功应用于体内血栓清除、靶向药物递送等临床场景,展现出良好的生物安全性、适应性与实际应用潜力。

通过在活体组织等超亲水界面上实现高速、稳定、无残留的液滴操作,声致去润湿技术显著拓展了微流控平台在体内诊疗、精准药物递送等临床场景中的可用性。该技术在血栓清除、封闭空间液桥操控、超高粘液体控制等多类型液体和多物理边界条件下均展现出卓越性能,验证了其跨尺度、跨介质的广泛适应性。同时,其无需界面图案化或材料改性即可实现远程精密操控的特点,也为智能软体机器人、绿色化工反应器、微型能量系统、可编程液滴计算平台等新兴领域提供了高度兼容的新型液体调控方案,展现出推动多学科融合与技术转化的巨大潜力。

图3:“声致去润湿”效应在不同表面不同性质液体表现出通用性。

图4:活体微流控应用场景展示。

该研究成果由上海科技大学和香港理工大学合作完成。上海科技大学信息科学与技术学院刘松教授和香港理工大学/香港城市大学孙鹏程博士为论文的共同第一作者,刘松教授和香港理工大学王钻开教授为共同通讯作者。上海科技大学是该工作的第一完成单位。

DOI: 10.1038/s41567-025-02844-6

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号