记忆的形成是神经生物学领域的一个中心问题。日常生活经验告诉我们,许多关联性和场景性的记忆在接收到相关感觉信息的时候就已经浮现出来。比如在牌类游戏中,初学者可以通过几轮观察很快学会如何对比牌面的大小;而社交场合的环境气氛与衣着打扮的“第一印象”则会很大程度塑造个人的形象记忆。那么记忆过程是如何把瞬时感知转化为存储的信息呢?

4月16日,上海科技大学生命科学与技术学院管吉松课题组在《细胞报告》(Cell Reports)在线发表题为“Hippocampus alters visual representation to encode new memory”的研究论文,揭示了海马体在关联性刺激的记忆编码阶段调控大脑皮层记忆编码特征的现象,挑战了“记忆需先短暂存储于海马再逐步固化至皮层”的理论。研究提出,皮层在记忆形成早期即可快速通过海马体输入的实时协作直接存储关联记忆,为海马索引假说提供了全新实验支持,并为长期记忆的神经编码机制开辟了新视角。

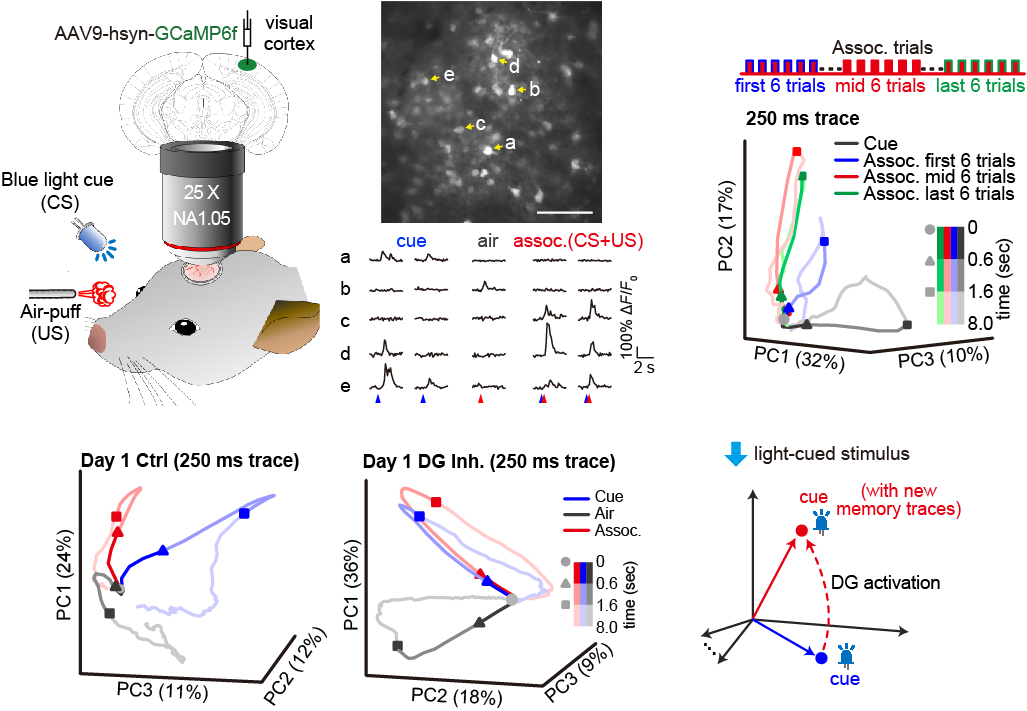

一种经典的记忆理论认为,海马体作为“临时中转站”先将信息暂存,随后通过反复巩固将记忆转移至皮层。然而,本研究通过双光子钙成像技术发现,在视觉线索的痕迹眨眼条件反射训练中,小鼠在刚受到数次条件-非条件(CS-US)配对的关联性刺激时,视觉皮层第二层的响应模式发生了快速的转变,涌现出一类特异性响应联合刺激的神经元集群。这些神经元仅对CS-US配对信号产生反应,而对单独刺激无响应,提示其可能编码了关联性的记忆印迹。这种快速出现的特异性神经元集群符合了我们日常经验中即时浮现的记忆痕迹的特征。

进一步研究发现,这种皮层中快速出现的记忆痕迹依赖于海马体齿状回(DG)的活性。当通过化学遗传学抑制DG活性时,皮层记忆集群无法生成;而光遗传激活DG可以重塑皮层神经元的响应模式,甚至实现非同步的CS-US的关联性学习。这证明了皮层在记忆编码初期便具备直接编码存储记忆信息的能力,而海马体并非单纯的信息中转站,而是通过动态“索引”机制指导皮层记忆网络的构建。深入探究表明,视觉皮层中fos+记忆印迹细胞是皮层关联记忆网络的核心枢纽;而局部的抑制性神经网络,尤其是血管活性肠肽(VIP)阳性神经元则对编码关联性记忆的皮层神经元集群进行了筛选。

该发现与团队2022年发表于《自然-通讯》(Nature communications)的研究形成机制互补。前期工作证实,海马体通过调控外侧内嗅皮层(LEC)介导的皮层长程gamma同步(20-40 Hz),整合记忆提取过程中的分散特征。而本研究发现,在早期的记忆编码阶段,海马体通过自身的活性调控了感觉皮层的神经元集群的响应模式。这一系列的研究揭示了以海马体索引为指导、皮层分散式编码的长期记忆机制,也为进一步揭示大脑处理信息的机制,人工智能的迭代开发提供了一个新的参考。

图注:受到关联性刺激后,视皮层中迅速出现表征记忆特性的神经元集群;这种皮层神经元集群的出现受到海马体-齿状回活性的调控

上海科技大学生命科学与技术学院管吉松教授与上海理工大学智能科技学院谢红教授为本文的通讯作者,上海科技大学博士研究生刘辰辉,博士后刘真与上海理工大学博士后刘开元为本文的共同第一作者。上海科技大学为第一完成单位。

文章链接:https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(25)00365-1

团队前期相关成果:Acquiring new memories in neocortex of hippocampal-lesioned mice (Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-022-29208-5) 揭示了海马通过LEC调控皮层gamma振荡整合记忆特征的机制,与本研究的编码期发现共同构建了记忆动态编码的全周期理论框架。

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号