上海科技大学物质科学与技术学院孙兆茹课题组长期致力于开发融合物理规律的机器学习力场,推动AI for Science在复杂电解质溶液体系中的创新应用。近期,研究团队运用深度势能分子动力学(Deep Potential Molecular Dynamics,DPMD)方法,在保持第一性原理精度的同时大幅提升模拟效率,实现了不同浓度溶液长达纳秒尺度的动态过程模拟,揭示了镁离子第二水合壳层中离子-水相互作用与氢键网络的动态竞争关系,为理解高浓度电解质溶液的微观行为提供了新的视角。相关成果以“Second Hydration Shell of Mg2+: Competition between Ion-Water Interaction and Hydrogen Bonding Interaction”为题,发表于物理化学领域期刊《物理化学快报》(The Journal of Physical Chemistry Letters)。

镁离子在能源存储与生物医药等领域有着重要应用,其独特的水合特性直接影响着离子电池效率和蛋白质稳定性等关键性能。传统观点认为,镁离子的强水合作用仅限于第一水合壳层,但关于第二水合壳层的结构与动力学行为,长久以来存在争议。

为此,孙兆茹团队博士研究生李玮煜创新性地采用深度势能分子动力学方法模拟不同浓度下MgCl2溶液的结构与动力学行为,通过对比SCAN泛函与PBE+TS-vdW泛函的结果,取得了重要发现:

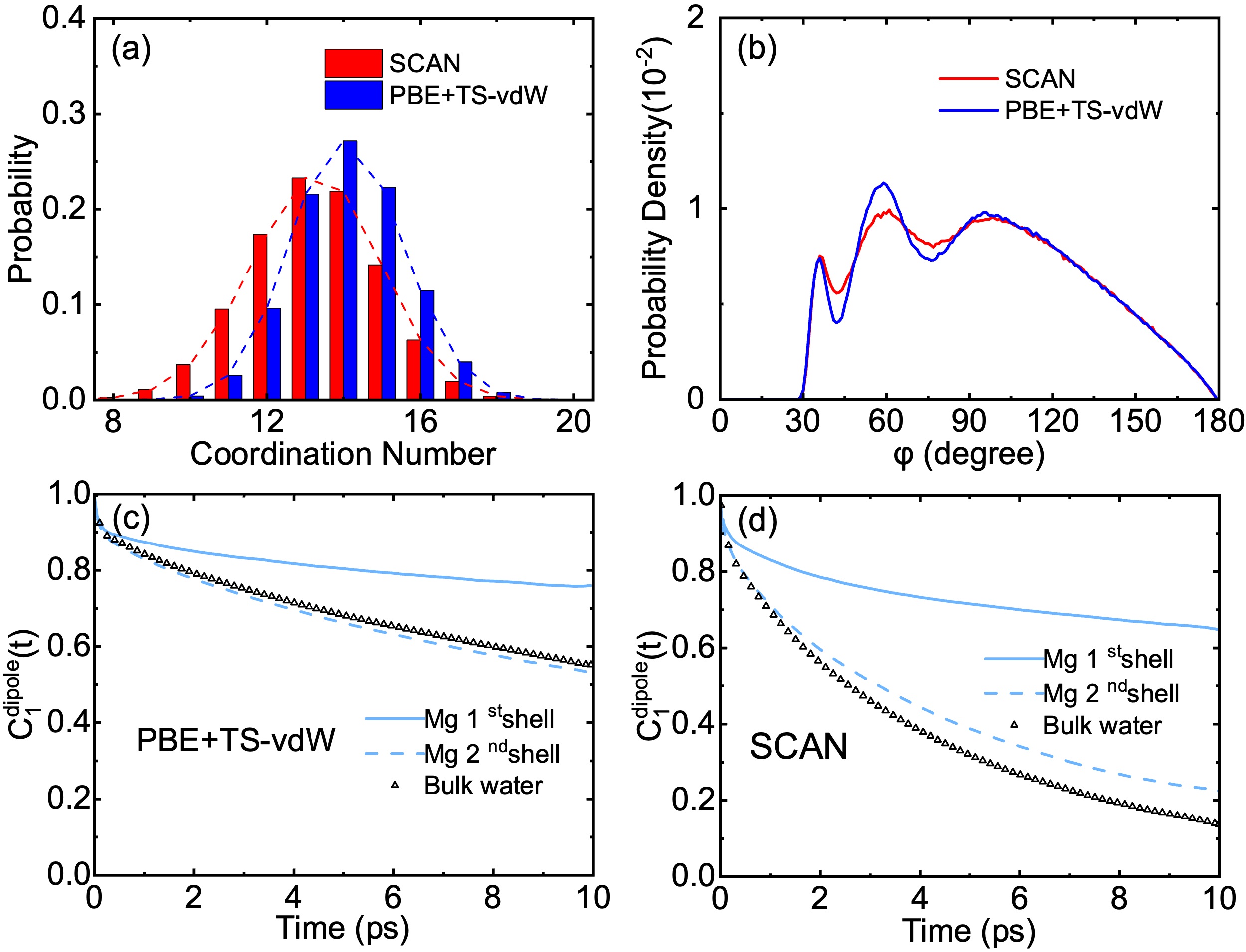

第二水合层柔性差异——SCAN泛函能准确捕获中程范德华作用,因此揭示了第二壳层水分子的动态交换行为(平均配位数13.26);而PBE+TS-vdW由于氢键过强,导致水分子呈现出较为刚性的结构(配位数14.10)。

动力学迟滞效应——SCAN模拟显示,镁离子产生了对第二壳层水分子旋转动力学的显著迟滞效应(水分子偶极矩时间关联函数的衰减速度介于第一壳层与体相水之间),此现象在PBE+TS-vdW中因氢键主导而被掩盖。

(图1:a、b为两种泛函的第二层Mg-O配位数分布以及O-Mg-O的角度分布对比;c、d为Mg2+第二水合层水分子偶极时间关联函数曲线对比)

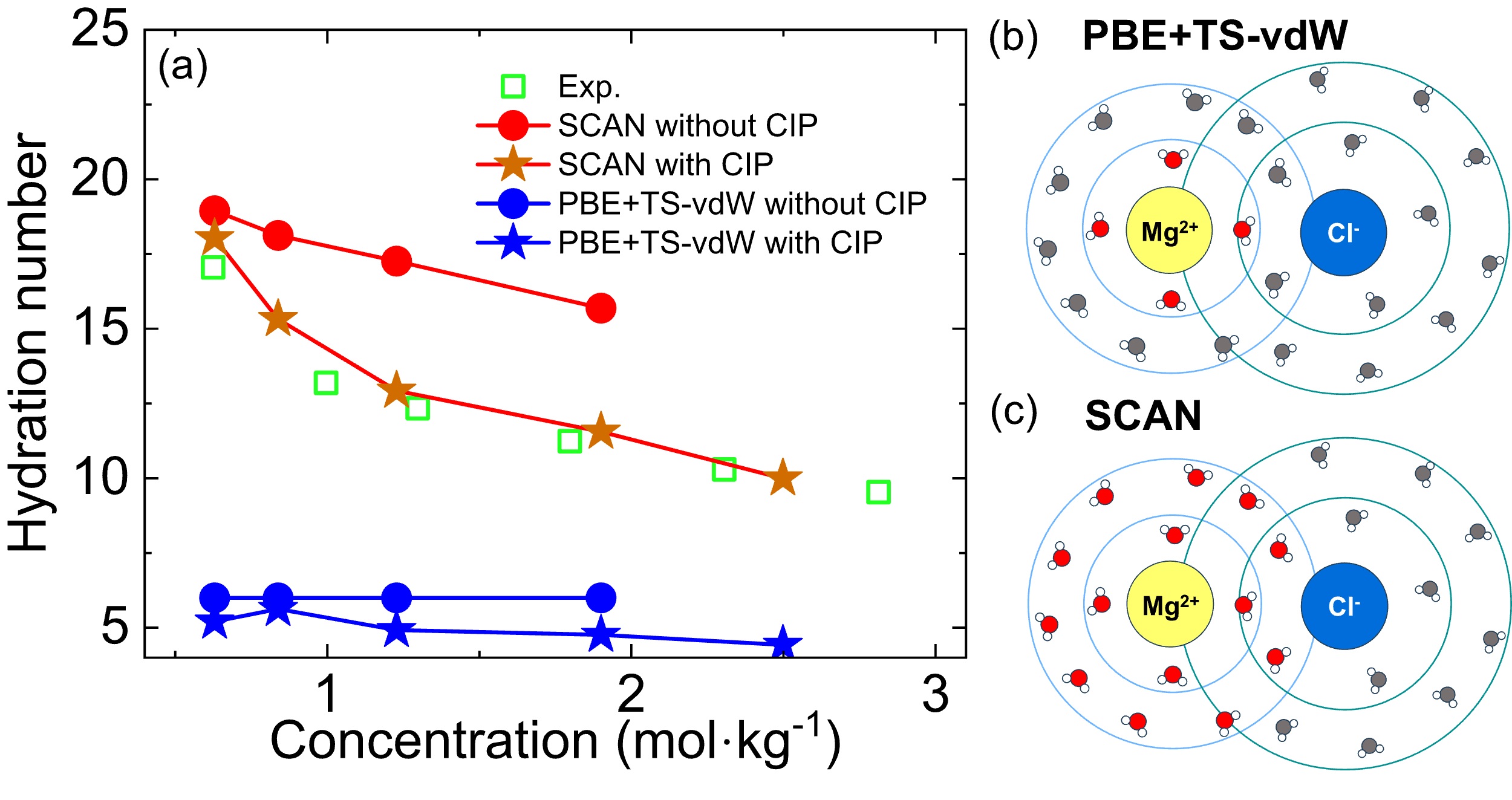

水合数浓度依赖机制——随着MgCl2浓度从0.17M增加至3.00 M,Cl-通过形成溶剂共享离子对(solvent-shared ion pairs,SSHIPs)侵入第二壳层,导致水合数从>6逐渐下降。SCAN的结果与实验观测趋势一致,而PBE+TS-vdW方法存在系统性偏差。这种偏差的根源在于两种泛函对于离子-水相互作用与氢键网络竞争关系的不同描述。

(图2:不同方法下MgCl2溶液的水合数对比)

本研究首次揭示了氢键网络与离子作用之间的动态平衡机制在决定第二水合壳层行为中的关键作用,为解决长期存在的离子中长程水合动力学争议提供了新见解。研究成果不仅为高性能抗冻结水系镁电池开发提供了理论支持,也为镁离子催化机制解析及离子选择性膜材料的优化等方向开辟了新思路。

上海科技大学物质学院孙兆茹课题组博士研究生李玮煜为论文的第一作者,孙兆茹教授为通讯作者,上海科技大学为唯一完成单位。

论文标题:Second Hydration Shell of Mg2+: Competition between Ion-Water Interaction and Hydrogen Bonding Interaction

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号