7月16日,上海科技大学生命科学与技术学院张力烨课题组与波士顿大学团队在国际期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research)上在线发表题为“Comparative mitochondrial genome and transcriptome analyses reveal strain-specific features of RNA editing in Trypanosoma brucei”的研究论文,揭示了线粒体基因组的环境适应性进化。张力烨课题组工程师赵晓静、2025届本科生何亦欣(目前为多伦多大学研究生)、2023届本科生张凡(目前为宾夕法尼亚州立大学博士研究生)为论文共同第一作者。

布氏锥虫可传染哺乳动物引发非洲锥虫病(African trypanosomiasis),这种疾病威胁着数百万人的生命,并给撒哈拉以南非洲地区带来了沉重的经济负担。

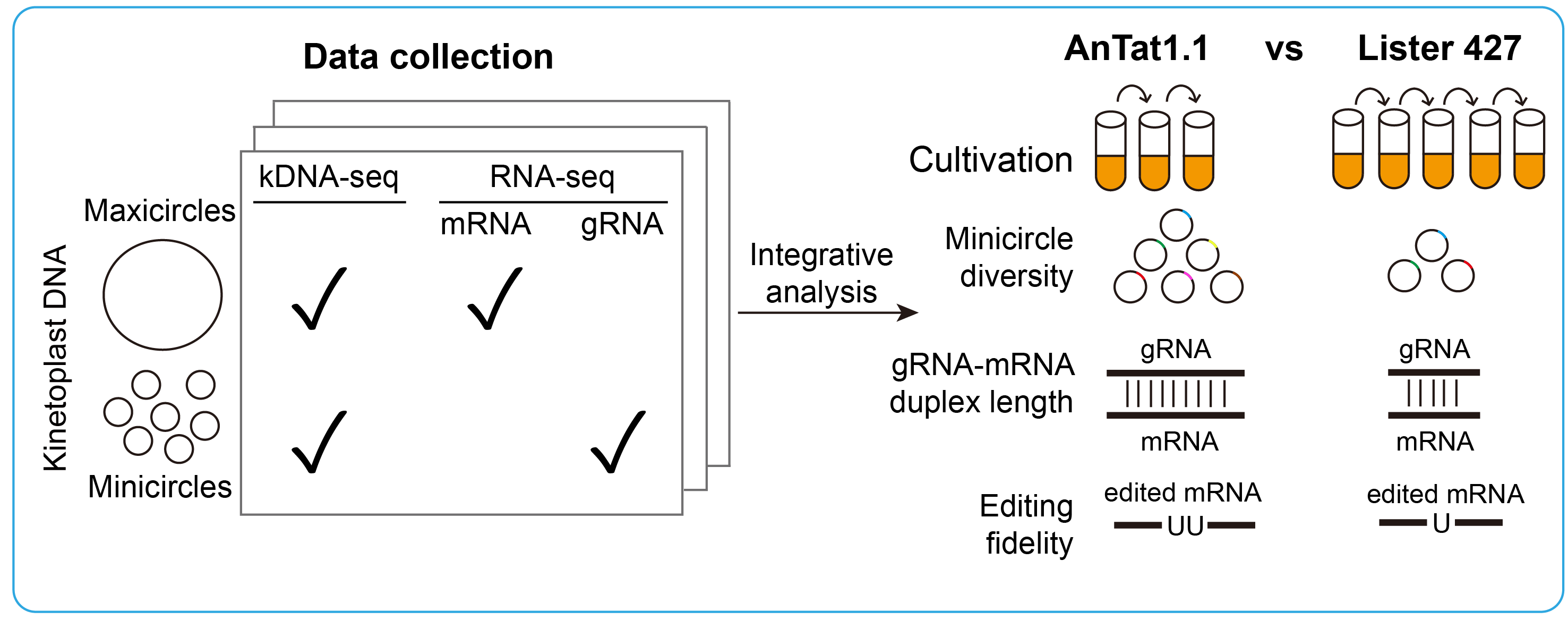

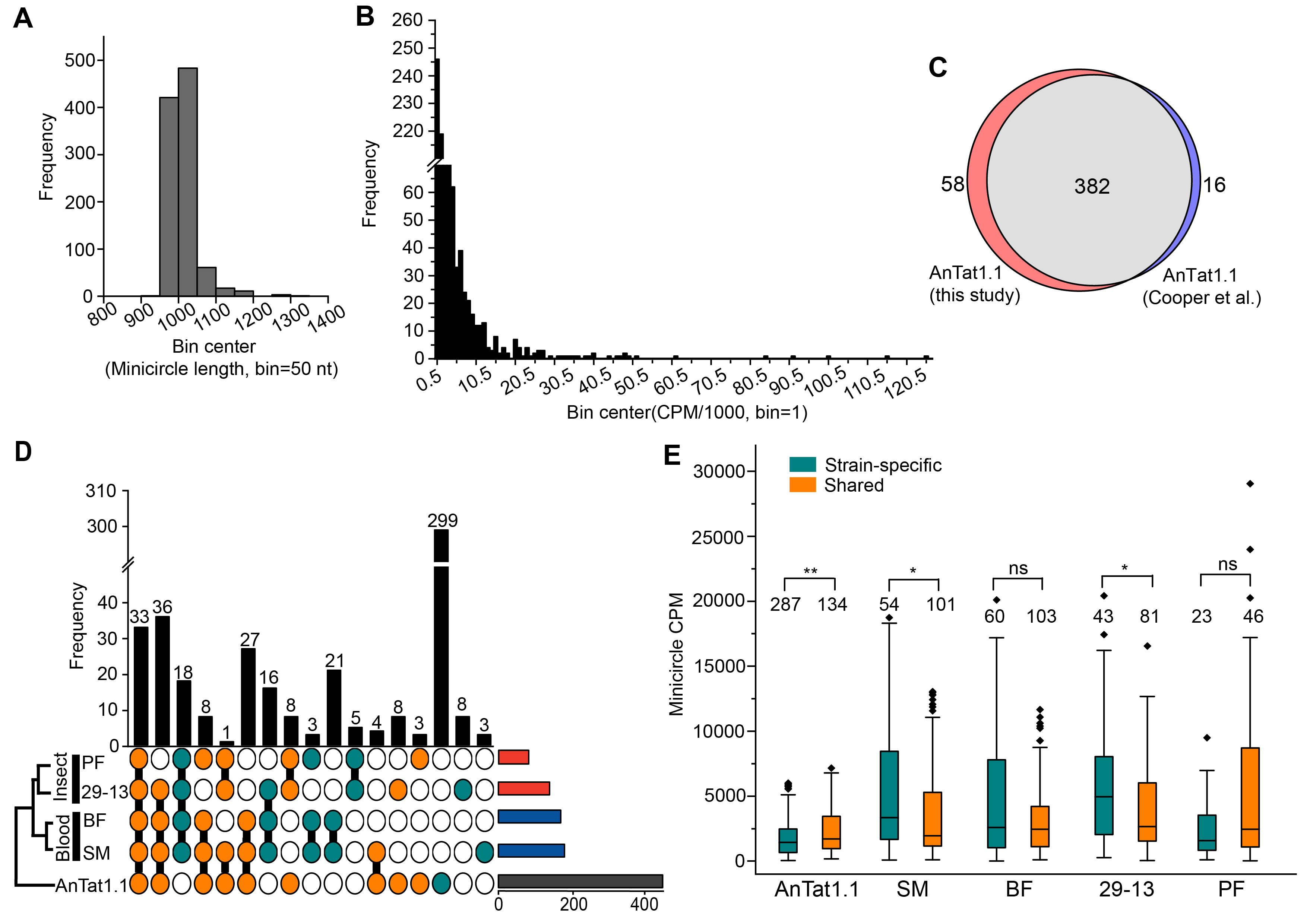

布氏锥虫的动基体基因组在DNA环的大小、数量和序列复杂性、连接程度以及gRNA基因丰度方面表现出显著的多样性。研究团队通过比较具有发育分化能力的AnTat1.1菌株与单态的Lister 427菌株及其衍生株的线粒体基因组和转录组,发现尽管大环序列高度保守,但小环在序列复杂度、丰度及gRNA基因含量上存在显著差异,这些差异可能影响mRNA编辑效果。AnTat1.1菌株表现出更丰富的小环多样性、更长的gRNA-mRNA配对区域及更高的编辑精度。

图1.研究流程

通过组装注释kDNA及其转录组,研究团队发现AnTat1.1的大环编码区变异更多,且维持更多样化的小环库,但这些差异未显著改变完全编辑的mRNA序列或预测的蛋白产物。研究进一步揭示,小环的存在状态、相对丰度及gRNA-mRNA互补长度与不同细胞系和发育阶段的编辑模式及编辑保真度密切相关。由此,团队推测,长期增殖选择压力会促使线粒体基因组和转录组趋向精简。

图2.布氏锥虫不同细胞系小环基因组的特征

本工作构建了针对锥虫复杂线粒体转录组的计算流程,同时揭示线粒体基因组共进化规律,可能为针对锥虫线粒体小环的药物的耐药机制提供一些新的思路。

大一升大二的暑假,张凡加入了张力烨课题组,开始探索自己对生物信息学的浓厚兴趣。初次接触命令行和各类生信工具时,他坦言感到颇有挑战。“面对密密麻麻的命令和不明所以的报错信息,我一度感到迷茫。但正因为对这个领域充满好奇,我开始一点点自学Shell语言,从安装软件到搭建流程,每一个细节都靠自己摸索”,张凡回忆道。他花大量时间查阅英文文档、浏览技术论坛,也经常向实验室的学长学姐请教,逐渐掌握了从数据预处理到差异分析的完整流程。尽管遇到不少挫折,但他始终乐在其中。“每当我顺利跑出一张图,或是从复杂数据中挖掘出一个有趣的信号,都会让我倍感成就。”张凡表示,这段经历让他体会到自学能力与坚持探索的价值,也更加坚定了他在科研道路上继续前行的信心。

何亦欣在大二上学期加入张力烨课题组后,由于张凡即将毕业,她开始接力继续锥虫线粒体基因组与转录组研究。她坦言,跨学科研究比预想中更具挑战性:“从海量数据中挖掘生物学意义,需要在算法与生物逻辑间反复权衡。”通过系统学习,她逐步掌握了计算与生物研究的融合之道,特别认同导师“算法服务于生物学问题”的理念。最令她振奋的是,当数据挖掘揭示新现象时,所有的调试优化都变得意义非凡。这段经历让她领悟到,真正的交叉研究不仅需要技术,更要培养从数据中提炼生物学洞见的能力。

“我们组工程师赵晓静2020年开始参与锥虫基因组相关研究,她掌握多种相关生物信息学工具,能够针对多维度复杂数据编写代码进行数据分析,以解答生物学问题。她引导这两位本科生参与到这个课题中,并对实验结果进行完善,最终促成了本次文章的发表。两位本科生的表现也得到了美国波士顿大学医学院的合作者Ruslan教授的认可,所以他也为我们的两位本科生在海外研究生申请中提供了强有力的推荐信。”张力烨介绍,课题组聚焦生信分析研究基因组学,非常愿意花时间指导本科生独立地去承担生物信息学相关计算课题并从中锻炼自己科研能力。实验室目前已经有4名本科生发表过共同一作的文章,此外还有7位本科生作为共同作者参与了不同课题,这些经历也帮助他们更好地选择未来的科研方向并迎接新的挑战。

张力烨教授和波士顿大学Afhasizhev Ruslan教授为本文共同通讯作者。波士顿大学Aphasizheva Inna教授也参与本项研究。

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号