近日,上海科技大学生命科学与技术学院李剑峰课题组和合作者在国际学术期刊《药学学报》(Acta Pharmaceutica Sinica B)发表了题为“Targeted delivery of BMPR2 mRNA attenuates pulmonary arterial hypertension by reversing pulmonary vascular remodeling”的研究论文,报道了一类高效的肺靶向固体脂质纳米粒(LNP),成功将编码骨形态发生蛋白 II 型受体(BMPR2)的mRNA递送至肺内皮细胞,有效逆转了肺动脉高压血管重构。

肺动脉高压治疗以药物控制为主,能够一定程度改善症状,但不能从根本上逆转肺动脉重构进程,最终患者需肺移植。最新研究显示BMPR2调控肺血管内皮细胞的稳态,在肺血管重构中发挥重要作用,是潜在肺动脉高压治疗新靶点。目前,针对BMPR2的药物主要包括小分子药物、大分子药物以及基于腺病毒的基因治疗药物。小分子药物全身毒性风险较高;大分子药物sotaterept年治疗费用超24万美元,给患者造成巨大的经济负担;基于腺病毒的基因治疗则由于载体的强免疫原性和人体预存抗体的存在发展前景暗淡。因此,针对BMPR2靶点开发更多靶向疗法具有重要意义。

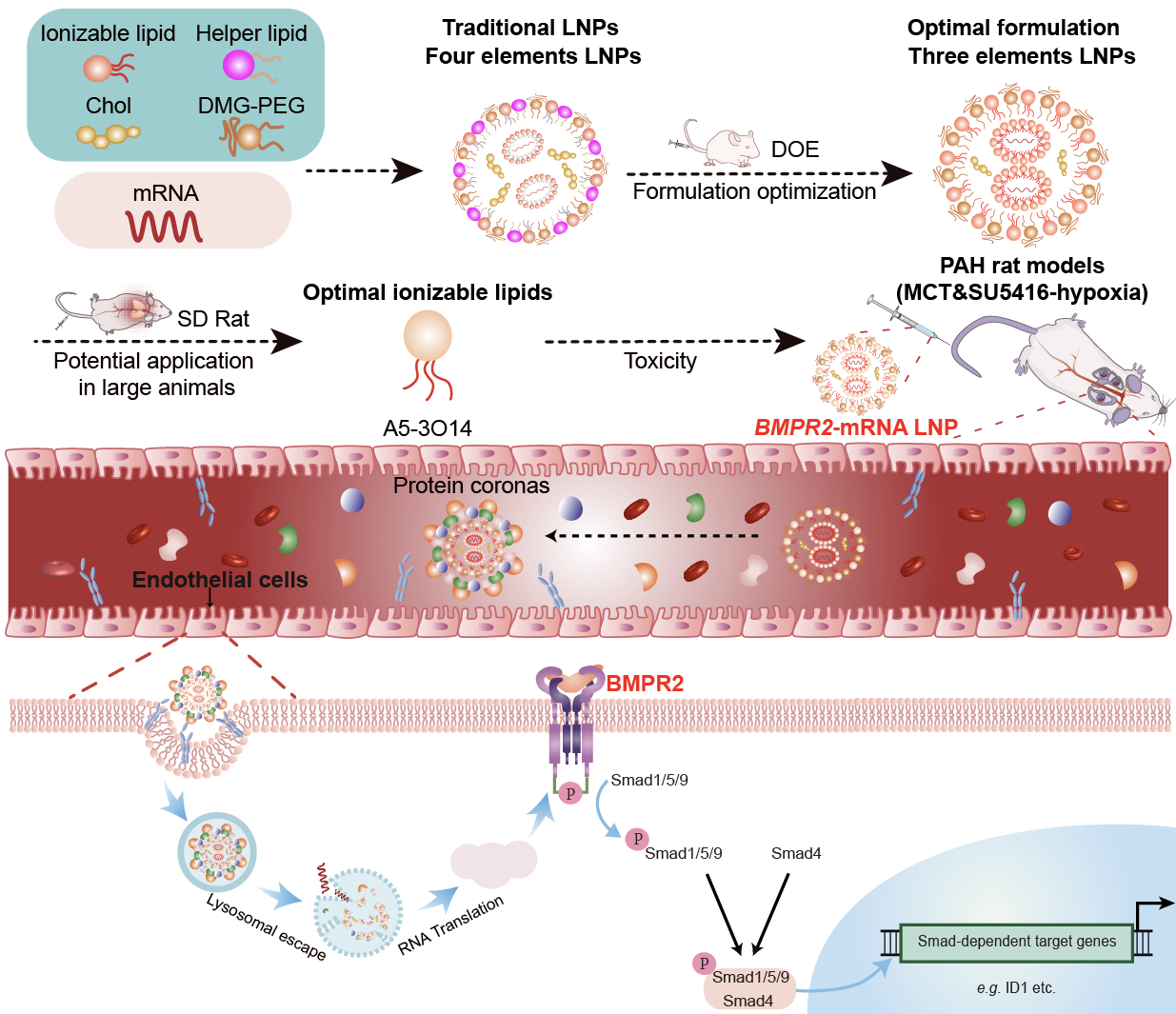

课题组前期开发了一个全新的可电离脂质文库,展现出优异的肺靶向选择性和表达效率。研究团队以此文库为基础,根据多分散性指数、粒径以及小鼠肺mRNA表达效率等指标对处方进行实验设计(DOE)优化,最终得到三组分的LNP(可电离脂质:胆固醇:聚乙二醇化脂质=57.5: 41.5: 1),其肺部表达效率相较原始处方提高35倍,且肺各主要细胞类群中内皮细胞的转染阳性率高达75.93%。在大鼠体内进行肺靶向性和表达效率的进一步评估结果发现,可电离脂质A5-3O14的肺表达效率最高且毒性小。研究进而选用A5-3O14制备荷载BMPR2 mRNA的LNPs,并评估其在野百合碱和SU5416/低氧两种大鼠肺动脉高压模型中的治疗潜力。结果显示, BMPR2 mRNA LNPs成功回补了肺内皮细胞BMPR2蛋白的表达,提高了p-SMAD1/5/9和ID1等下游蛋白的水平。经治疗的模型大鼠肺动脉中膜变薄、全肌化血管比例减少、富尔顿指数下降、右心室心肌细胞横截面积下降、胶原沉积减少、肺动脉血流加速时间/肺动脉血流射血时间比值增加。

该工作构建了一类高效特异的肺内皮细胞核酸递送系统,并成功验证了基于BMPR2靶点的核酸药物在肺动脉高压治疗中的可行性。

图:荷载BMPR2 mRNA的肺内皮细胞靶向LNP构建示意图及其在肺动脉高压治疗中的应用。

上海科技大学生命科学与技术学院博士毕业生曹燕、硕士毕业生王润元和助理研究员何小燕为本文共同第一作者,李剑峰教授与华山医院杨慧莹主管药师为共同通讯作者,上海科技大学为第一完成单位和通讯单位,上海临床研究中心为共同完成单位。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.apsb.2025.07.004

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号