近日,上海科技大学iHuman研究所徐菲课题组与赵素文课题组在化学感知领域再度取得突破。合作团队在《细胞发现》(Cell Discovery)在线发表题为“Chemosensation of the pheromone spermine by the olfactory TAAR-like receptor TAAR348”的研究论文,首次解析了七鳃鳗嗅觉TAAR样受体TAAR348与性信息素精胺(spermine)及其下游Gs蛋白复合物的冷冻电镜结构,揭示了一种全新的多胺识别模式,在TAAR样受体结构研究方面迈出了重要一步,同时为理解脊椎动物嗅觉演化及开发环境/疾病双用途生物传感器奠定了关键分子基础。

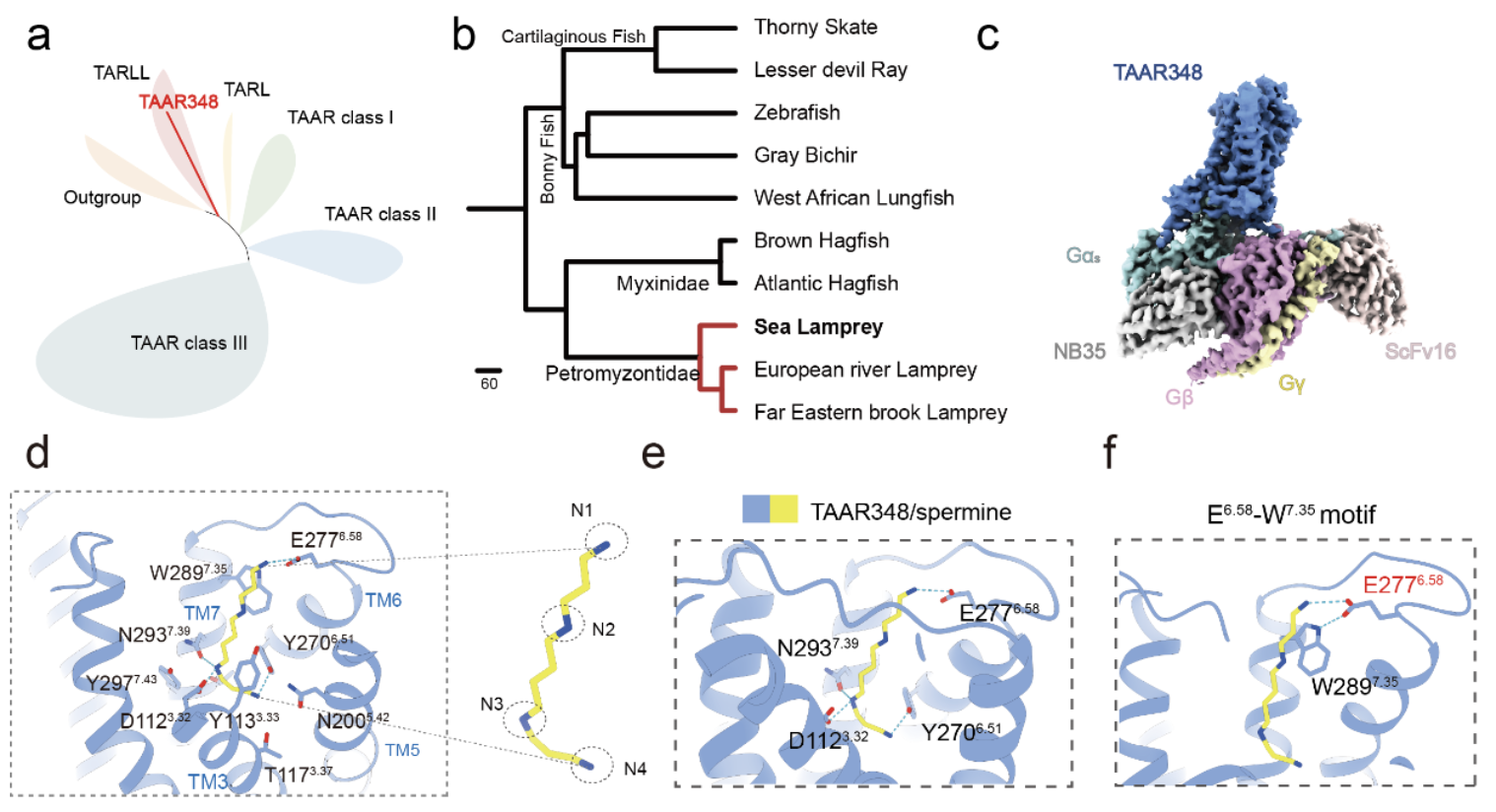

TAAR348仅存在于七鳃鳗科,是目前已知最古老的TAAR样成员。此前研究表明,雄性七鳃鳗精液中的精胺可通过激活TAAR348吸引雌性,但其分子识别机制一直未被阐明。本研究通过G蛋白三聚体解离实验测定精胺激活TAAR348的EC50为155 nM,并解析精胺-TAAR348-Gs三元复合物结构。结构显示,含有四个氨基的精胺以“L”形构象结合于受体正构位点,其氨基分别与D1123.32、E2776.58、Y2706.51等受体残基形成盐桥与氢键;其中E6.58-W7.35基序具有特异性,是TAAR348识别精胺的决定性“化学条形码”。突变与功能实验证实,破坏上述相互作用可显著削弱或完全破坏受体活性。

与哺乳动物TAAR识别单胺类气味剂的“单点锚定”模式不同,TAAR348进化出一套“多点协同”的多胺识别策略——既保留TAAR家族保守的D3.32-W6.48-Y7.43氨基识别基序,又通过新增酸性/极性残基扩展结合腔,从而特异性捕捉带有四个氨基的长链精胺。这一发现不仅为理解早期脊椎动物在水环境中如何检测微摩尔级信息素提供了结构层面的注解,也揭示了GPCR可通过局部序列的“微创新”实现配体识别谱的显著拓展。从应用角度看,精胺与肿瘤、感染及代谢疾病密切相关,TAAR348的高灵敏、高专一识别模块为开发新一代精胺生物传感器提供了可直接移植的“分子芯片”。然而,其作为“信息素”的角色是否也通过类似TAAR348的结构基序被更多物种用于化学通讯,仍有待后续结构与功能层面的深入研究。

图1 (a)TAAR家族系统发育分支示意;(b)10种脊椎动物(有颌/无颌)系统树;(c)精胺–TAAR348–Gs复合物冷冻电镜密度图;(d)精胺与TAAR348关键残基的极性网络,锁定精胺“L”形构象;(e)精胺四氨基(N1–N4)与受体关键残基的氢键/盐桥网络;(f)TAAR348多胺识别关键:E6.58–W7.35基序锚定精胺N1基团。

该研究由上海科技大学与山东大学、四川大学等单位合作完成。上海科技大学iHuman研究所博士后姜可新、iHuman研究所和生命科学与技术学院2025届博士研究生曾丽婷、山东大学基础医学院张伟峰为共同第一作者;山东大学杨帆教授、上海科技大学iHuman研究所及生命学院常任副教授赵素文、常任教授徐菲为共同通讯作者。四川大学邓成教授团队为TAAR的进化分析提供了重要见解。上海科技大学为第一完成单位。

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号