近日,上海科技大学大科学中心和物质学院刘志课题组、杨帆课题组、杨波课题组与厦门大学陈明树课题组在铜表面发现原位重构驱动的高极性CO物种,相关成果发表于国际化学领域代表期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society, JACS)

铜是少数能把一氧化碳/二氧化碳进行“魔法”般转化的金属——既能催化其产生甲醇等含氧物、又能产生C2+产物。但其催化转化机制不明,一直没有一个统一的结构—反应图像。本工作通过多原位表征联用,以缺陷丰富的铜为模型在近常压原位条件下捕捉到由CO吸附触发的表面动态重构,并揭示由此稳定下来的桥位CO*中间体具更强吸附和更高偶极性的特征,能在较低温度下更易氢化、易断C–O并促进C–C偶联。这一发现把“表面动态重构—中间体电子结构—反应选择性”三者清晰地联结在一起,为定向设计高选择性铜基催化剂提供了明确的结构和调控靶点。

表面动态重构是许多金属催化剂在真实反应条件下的常态,尤其是金属—金属键相对较弱的铜表面,更容易随气氛、温度、电场而重构。CO是Cu基C1转化(水煤气变换、CO/CO2加氢、电催化还原)的核心表面中间体。传统认识认为Cu上稳定的是顶位CO*。但在电催化CO2还原中,人们屡次观察到桥位CO*与顶位CO*共存,且与表面重构、C2产物选择性提升高度同步。桥位CO*如何在Cu上形成、电子结构与反应性的关联,在气相加氢条件下是一个长期存疑的问题。

本项工作通过原位三联动:APXPS(电子结构)、IRRAS(分子振动)、AP-STM(表面形貌)协同监测,实时动态揭示顶位CO*向桥位CO*的转变与伴随的表面重构。在近常压、原位条件下同时“看见”表面如何变、“听见”分子如何振、“测到”电子如何迁,并结合 DFT 给出理论解释。

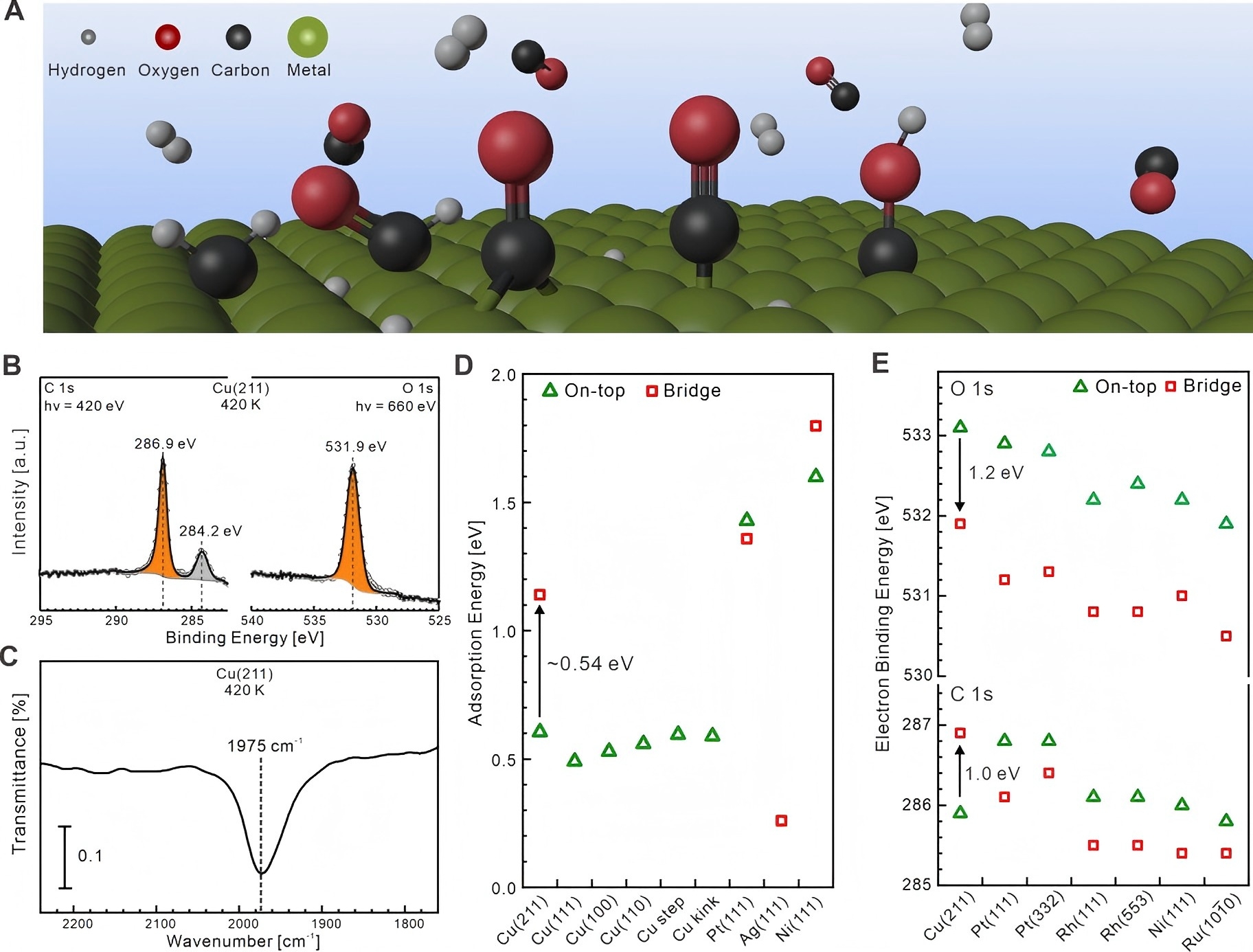

图1 APXPS与IRRAS原位捕捉Cu(211)上的桥位CO*,表现出更强吸附和更高偶极特征

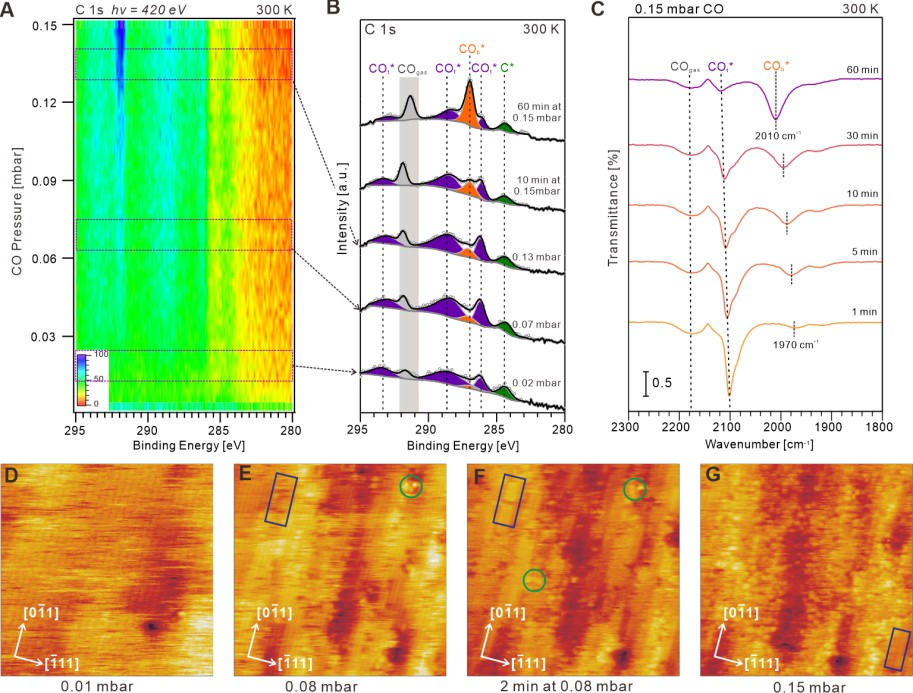

图2 随CO分压升高,顶位CO向桥位CO转变并伴随表面重构团簇化

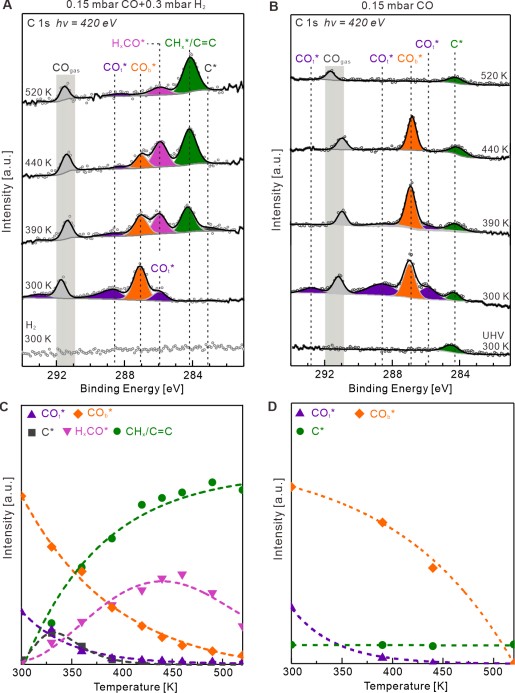

图3 在CO/H2气氛下升温,桥位CO*与表面各中间物种随温度演变过程

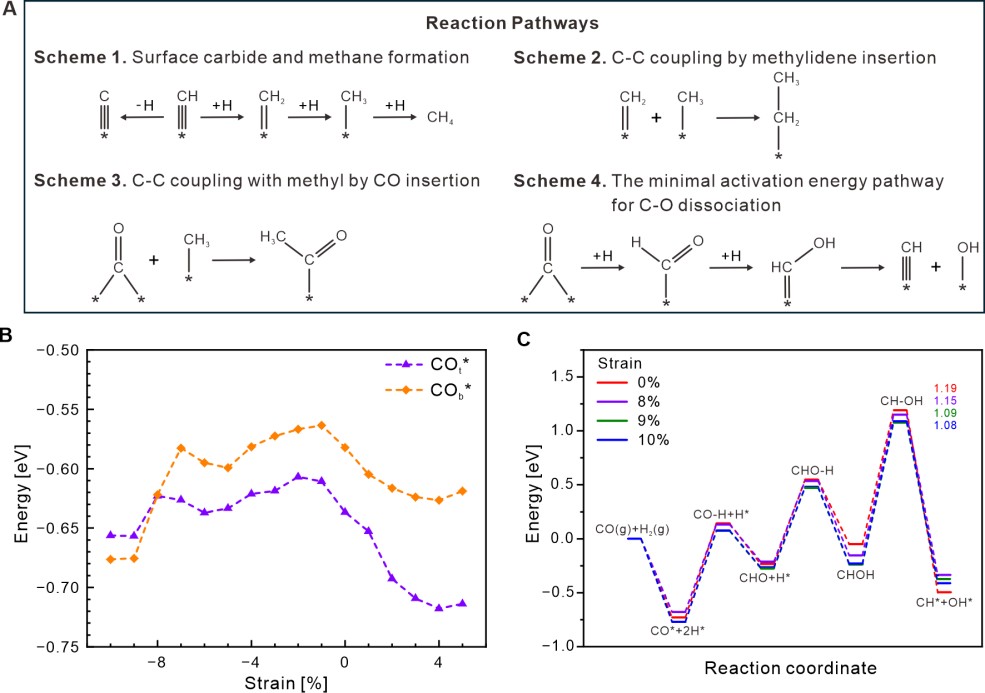

图4 反应路径及DFT显示压缩应变(>8%)稳定桥位CO*并降低氢助CO解离势垒,带来选择性的提升

本研究工作实时追踪了在缺陷丰富的铜表面,CO吸附能驱动的铜表面动态重构,稳定高偶极、强吸附的桥位CO*。该物种相较传统顶位CO*更易被氢化并触发低温C–O断裂与C–C偶联,进而重塑Cu基C1转化的关键步骤与选择性。这为连接“缺陷/应变—中间体—产物”提供了直接证据与理论基底。提示在设计高选择性铜基催化剂时,应主动调控表面缺陷与应变,稳定桥位CO*等“关键且动态”的中间体。方法学上,APXPS、IRRAS 与 AP-STM 的原位三联动结合 DFT,为解析追踪“反应条件响应型(动态可重构)表面”的真实工作状态与中间体演化提供通用技术路径,强调以原位动态“诊断”替代静态表征来理解选择性来源。

上海科技大学物质学院副研究员蔡军、博士研究生吕嘉裕、厦门大学博士研究生周楷和上海科技大学博士研究生林税为第一作者,上海科技大学杨波教授、厦门大学陈明树教授、上海科技大学李毅敏教授和刘志教授为通讯作者。上科大物质学院杨帆教授和王竹君教授为本项工作的合作者。上海科技大学为第一完成单位和通讯作者单位。

论文标题:Dynamic Surface Restructuring Driven Formation of a Highly Polarized CO Species on a Defected Copper Surface

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号